廣州電力設(shè)計(jì)院:強(qiáng)化設(shè)計(jì)統(tǒng)籌 發(fā)展電網(wǎng)建設(shè)新質(zhì)生產(chǎn)力

來源:中國能源新聞網(wǎng) 時(shí)間:2025-02-27 16:35

——廣州電力設(shè)計(jì)院創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)電網(wǎng)機(jī)械化施工側(cè)記

梁奧穎 黃龍湘 何寧 蘇校冰 姚灝

2024年11月,南方電網(wǎng)成功舉辦了2024年電網(wǎng)工程機(jī)械化施工設(shè)計(jì)比武比賽,廣州電力設(shè)計(jì)院精心創(chuàng)作的“輸、變、配”4個(gè)機(jī)械化設(shè)計(jì)方案作品從164個(gè)方案作品中脫穎而出,斬獲了比賽一、二、三等獎(jiǎng)。

為全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神,落實(shí)《質(zhì)量強(qiáng)國建設(shè)綱要》,積極響應(yīng)南方電網(wǎng)加快發(fā)展電網(wǎng)建設(shè)新質(zhì)生產(chǎn)力要求,廣州電力設(shè)計(jì)院(以下簡稱“廣州院”)持續(xù)提升工程精益設(shè)計(jì)水平,本文將廣州院如何借助數(shù)字化平臺(tái)、深化施工圖設(shè)計(jì)、結(jié)合“產(chǎn)學(xué)研”攻堅(jiān)克難、駕馭新工藝新設(shè)備等一些機(jī)械化施工思路、經(jīng)驗(yàn)和設(shè)想作分享,以助力電網(wǎng)機(jī)械化施工技術(shù)水平不斷提高。

借助數(shù)字化平臺(tái) 開啟“智慧施工”新征程

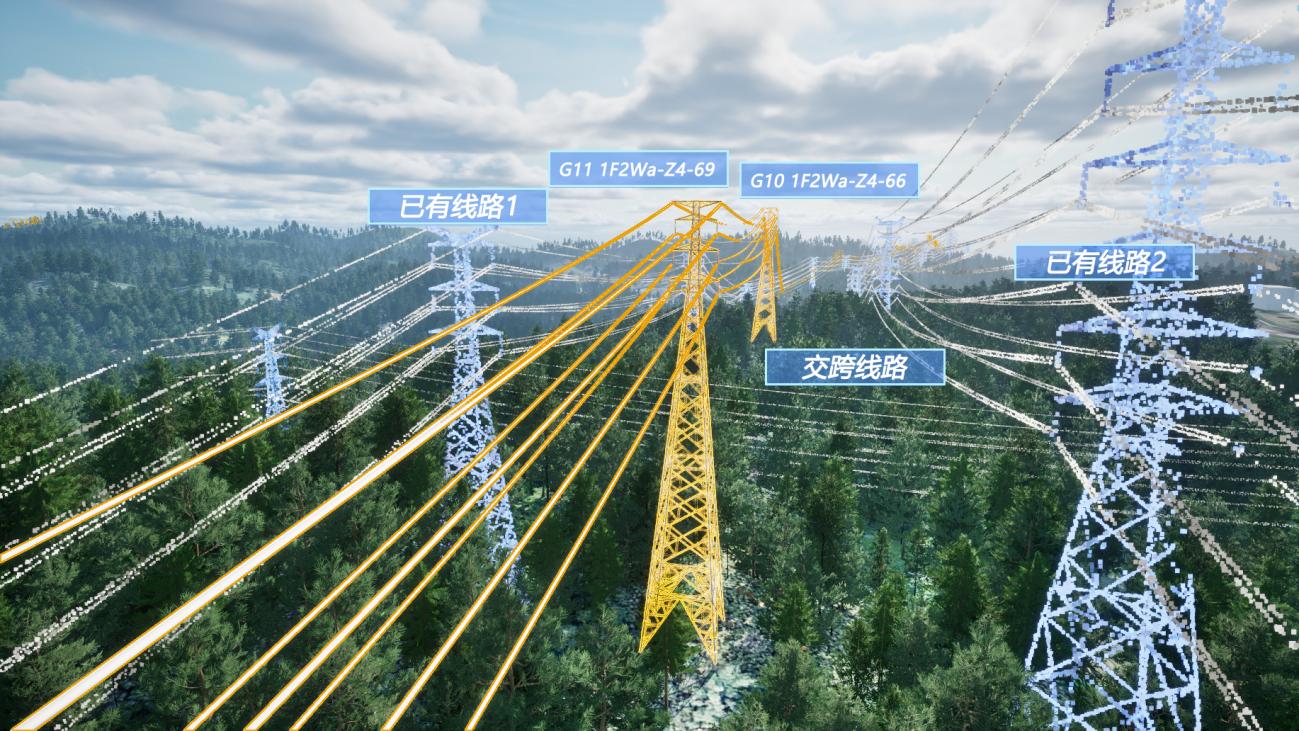

為適應(yīng)電網(wǎng)建設(shè)與產(chǎn)業(yè)工人資源短缺矛盾日益突出的建設(shè)環(huán)境,提升機(jī)械化施工設(shè)計(jì)效率與深度,廣州院借助三維數(shù)字技術(shù),構(gòu)建架空線路、電纜通道、配電房及臺(tái)架變等數(shù)字孿生體,并結(jié)合周邊環(huán)境、城市街景以及地下管線等數(shù)據(jù),為機(jī)械化施工輔助設(shè)計(jì)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、構(gòu)建可視化場(chǎng)景,開啟機(jī)械化“智慧施工”新征程。

利用自主研發(fā)全國產(chǎn)底層數(shù)字化設(shè)計(jì)軟件,廣州院率先實(shí)現(xiàn)了設(shè)計(jì)的自主可控,搭建的機(jī)械化施工設(shè)計(jì)平臺(tái),集合各類施工機(jī)械技術(shù)參數(shù)、性能特點(diǎn)、適用范圍等關(guān)鍵信息,有效輔助優(yōu)化各類物料、施工工序、裝備配置及裝備運(yùn)輸?shù)龋_保機(jī)械化設(shè)計(jì)精準(zhǔn)落地。在架空輸電線路設(shè)計(jì)中,借助航空影像和激光雷達(dá)等先進(jìn)設(shè)備,嶄新性運(yùn)用激光數(shù)字航測(cè)技術(shù)精確采集線路通道數(shù)據(jù)信息,直接減少勘測(cè)外業(yè)工作量40%,當(dāng)中的“高植被樹種識(shí)別技術(shù)”更是實(shí)現(xiàn)了把樹種自動(dòng)、精細(xì)分類,“智能、快速、準(zhǔn)確”指導(dǎo)電網(wǎng)基建工程中的青苗補(bǔ)償工作。

另一方面,精細(xì)化變電站三維模型形成的電氣設(shè)備通用庫,構(gòu)建的標(biāo)準(zhǔn)化裝配式模塊可實(shí)現(xiàn)變電站虛擬驗(yàn)收功能。廣州院項(xiàng)目設(shè)總何寧認(rèn)為,軟件中集成研發(fā)的自動(dòng)電纜敷設(shè)功能,有效解決了傳統(tǒng)變電站管線敷設(shè)混亂、易發(fā)生碰撞、通道容量利用不合理等問題,“數(shù)字化平臺(tái)對(duì)施工過程進(jìn)行了模擬和優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了施工方案的精準(zhǔn)設(shè)計(jì)、資源的高效調(diào)配以及施工進(jìn)度的實(shí)時(shí)監(jiān)控,顯著提升機(jī)械化施工的智能化水平。”

深化施工圖設(shè)計(jì) 提高機(jī)械化施工協(xié)作

為讓機(jī)械化施工運(yùn)作精準(zhǔn)高效、規(guī)范有序,廣州院組織各專業(yè)深入優(yōu)化施工圖設(shè)計(jì)中的細(xì)節(jié),通過精細(xì)化圖紙?jiān)O(shè)計(jì),準(zhǔn)確反映施工需求,提高施工效率與質(zhì)量。

廣州院線路結(jié)構(gòu)高級(jí)設(shè)計(jì)師黃龍湘介紹了廣州院“一塔一力、一基一策、一基一圖”的深化施工圖做法,“一是開展‘一塔一作用力’,精細(xì)化基礎(chǔ)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)同等條件下工程量最優(yōu);二是根據(jù)每基桿塔的設(shè)計(jì)、地形地質(zhì)等基本信息,制定臨時(shí)道路修筑、施工裝備、塔基、臨時(shí)道路通道清理工程量以及環(huán)水保方案的機(jī)械化施工‘一基一策’,便于參建單位掌握逐基設(shè)計(jì)方案和全過程施工管理;三是逐基編制與機(jī)械化施工相適應(yīng)的環(huán)水保設(shè)計(jì)方案,形成環(huán)水保設(shè)計(jì)‘一基一圖’,確保環(huán)水保方案全面、可實(shí)施;四是深化機(jī)械化施工組織設(shè)計(jì),結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化工藝,實(shí)現(xiàn)流水化施工,優(yōu)化施工工期。”此外,廣州院還編制了“鋼結(jié)構(gòu)”“幕墻安裝”“室內(nèi)精裝”等精細(xì)化施工圖冊(cè),有效引導(dǎo)施工單位合理規(guī)劃施工順序、選擇適合機(jī)械設(shè)備,提高機(jī)械化施工整體協(xié)作水平。

融“產(chǎn)學(xué)研”一體化 克技術(shù)攻堅(jiān)之難

盡管機(jī)械化施工擁有許多優(yōu)勢(shì),但同時(shí)也面臨一些挑戰(zhàn),針對(duì)當(dāng)中的技術(shù)難點(diǎn),廣州院通過與施工單位、高校、科研機(jī)構(gòu)、設(shè)備制作商等緊密合作,聚集多方優(yōu)勢(shì)與智慧,形成的強(qiáng)大合力“打通”了關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn),為機(jī)械化行業(yè)發(fā)展注入新活力。

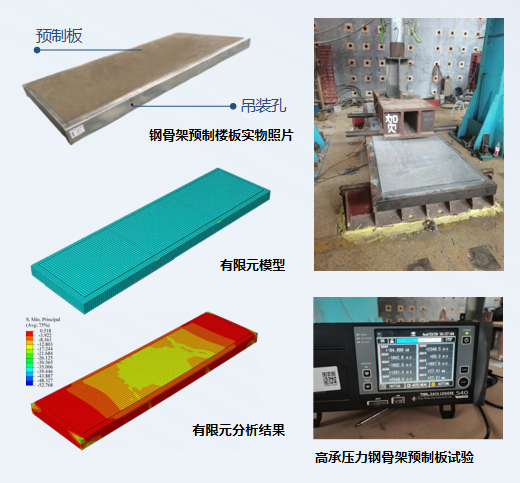

利用“產(chǎn)學(xué)研”一體化模式,遵循“提出難點(diǎn)、技術(shù)交流、共同研發(fā)、成果應(yīng)用”協(xié)作流程,廣州院在實(shí)踐中成功突破一系列機(jī)械化施工的技術(shù)難點(diǎn),如首創(chuàng)“鋼結(jié)構(gòu)+鋼骨架預(yù)制板”技術(shù),鋼結(jié)構(gòu)主體全螺栓連接,實(shí)現(xiàn)變電站零米以上無“濕作業(yè)”、無高空動(dòng)火作業(yè);經(jīng)高校實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證力學(xué)性能,變電站鋼骨架預(yù)制板承載力達(dá)15~30kN/m2;“三層構(gòu)造”“等壓雨屏腔”防水方案,全面解決了裝配式變電站運(yùn)維痛點(diǎn);試點(diǎn)重載無人機(jī)運(yùn)輸成功,自主研發(fā)輸電線路技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算云平臺(tái)合理規(guī)劃飛行路徑;創(chuàng)新性應(yīng)用雙機(jī)聯(lián)吊技術(shù),突破提升單架無人機(jī)載荷的上限至300kg;沿線吊運(yùn)泵送高壓鋼管,解決商品砼運(yùn)輸難題;搭建配網(wǎng)工程數(shù)字孿生模型,實(shí)現(xiàn)施工實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)測(cè)分析等。

廣州院在機(jī)械化施工的道路上結(jié)出的累累碩果,轉(zhuǎn)變了“人力為主、機(jī)械為輔”傳統(tǒng)模式,并具備創(chuàng)新性、可推廣性、經(jīng)濟(jì)效益性,落實(shí)了機(jī)械代人和綠色建造理念,是推動(dòng)數(shù)字電網(wǎng)和新型電力系統(tǒng)建設(shè)的最好印證。

駕馭新工藝新設(shè)備 創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展驅(qū)動(dòng)

積極采用前沿新工藝、新裝備,廣州院充分發(fā)揮創(chuàng)新效能引擎作用,利用新質(zhì)生產(chǎn)力,引領(lǐng)電網(wǎng)工程建設(shè)機(jī)械化施工高質(zhì)量發(fā)展,驅(qū)動(dòng)機(jī)械化施工在創(chuàng)新的快車道上快速前行。

采用預(yù)制化構(gòu)件、模塊化組裝,實(shí)現(xiàn)變電站設(shè)備的快速安裝與調(diào)試;積極應(yīng)用小型模塊化錨桿鉆機(jī)、分體式鉆孔機(jī)、輕型電建鉆機(jī)、深基坑作業(yè)智能一體機(jī)、鋼筋籠自動(dòng)加工設(shè)備等基礎(chǔ)施工新型設(shè)備;試點(diǎn)采用重載無人機(jī)運(yùn)輸、貨運(yùn)索道等,為山區(qū)、生態(tài)區(qū)的運(yùn)輸困難提供解決新思路;采用輕型落地抱桿組塔,提升組塔施工效率,壓降高空作業(yè)風(fēng)險(xiǎn);在施工設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)安裝傳感器,利用物聯(lián)網(wǎng)與傳感器技術(shù)實(shí)現(xiàn)可視化和數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳遞;采用挖機(jī)立桿新工藝,提高特殊地形立桿效率和安全性等。

配電高級(jí)設(shè)計(jì)師蘇校冰指出,機(jī)械化新設(shè)備“小、靈、快”的特點(diǎn),可以良好滿足復(fù)雜施工環(huán)境和嚴(yán)苛的技術(shù)要求,從而提高配網(wǎng)工程建設(shè)效率,同時(shí)還降低安全作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和人員數(shù)量,是電網(wǎng)工程建設(shè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

設(shè)計(jì)龍頭引領(lǐng) 邁進(jìn)機(jī)械化施工遠(yuǎn)景

基于前瞻性的預(yù)判,穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)械化施工及設(shè)計(jì)向智能化、高效化、可持續(xù)方向邁進(jìn),廣州院謀劃布局、從幾個(gè)方向著手,以發(fā)揮機(jī)械化施工設(shè)計(jì)龍頭引領(lǐng)作用,加快推進(jìn)“機(jī)器代人”步伐,拓展行業(yè)發(fā)展空間:

機(jī)械化施工設(shè)計(jì)人才隊(duì)伍的儲(chǔ)備,逐步加大機(jī)械化施工設(shè)計(jì)領(lǐng)域人才培養(yǎng)力度,通過基建工程歷練讓設(shè)計(jì)人才掌握技術(shù)創(chuàng)新方法、過程和思維方式,培養(yǎng)創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)新能力,持續(xù)跟蹤國內(nèi)外行業(yè)新動(dòng)態(tài)。

開展標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械化施工模式探索,在基建施工中摸索機(jī)械化的標(biāo)準(zhǔn)管理、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備等,持續(xù)提高施工效率和質(zhì)量,降低成本和風(fēng)險(xiǎn),搶占行業(yè)話語權(quán),勘實(shí)機(jī)械化施工未來發(fā)展道路。

綠色低碳與機(jī)械化的緊密融合,盡量采用環(huán)保型施工材料和設(shè)備,減少施工過程對(duì)環(huán)境的污染和破壞,實(shí)現(xiàn)與環(huán)境和諧發(fā)展;積極推廣低碳施工技術(shù),如節(jié)能型施工設(shè)備、低碳施工工藝等,降低施工過程中的能源消耗及碳排放,推動(dòng)施工行業(yè)綠色低碳發(fā)展。

小型化、模塊化機(jī)械設(shè)備持續(xù)研發(fā),綜合考慮現(xiàn)場(chǎng)需求,結(jié)合“產(chǎn)學(xué)研”模式持續(xù)研發(fā)適用于山區(qū)等特殊地形的機(jī)械化施工新技術(shù)、新工藝、新裝備,提高機(jī)械化施工的應(yīng)用率。

展望未來,廣州院適應(yīng)電網(wǎng)建設(shè)內(nèi)外部資源和環(huán)境變化,將持續(xù)升級(jí)轉(zhuǎn)型機(jī)械化施工先進(jìn)建造設(shè)備、智能建造方式,不斷強(qiáng)化設(shè)計(jì)統(tǒng)籌作用,提高建設(shè)工程質(zhì)量和安全性能,為實(shí)現(xiàn)民族偉大復(fù)興中國夢(mèng)提供質(zhì)量支持,為加快電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展貢獻(xiàn)一份設(shè)計(jì)力量!

責(zé)任編輯:于學(xué)華

熱點(diǎn)推薦

- 國網(wǎng)甘肅劉家峽水電廠:春“廉”送福頌清廉

- 中國燃?xì)庠圏c(diǎn)“社會(huì)監(jiān)督員” 六地聯(lián)動(dòng)激活行業(yè)監(jiān)管新動(dòng)能

- 國網(wǎng)嘉峪關(guān)供電公司:共筑數(shù)據(jù)安全長城 賦能企業(yè)與社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展

- 國網(wǎng)甘肅物資事業(yè)部:精準(zhǔn)施策 強(qiáng)化物資采購計(jì)劃管控

- 內(nèi)蒙古電力集團(tuán)包頭供電公司赴南網(wǎng)深圳供電局開展對(duì)標(biāo)交流活動(dòng)

- 華電喀什熱電公司:凝聚思想共識(shí) 推動(dòng)形勢(shì)任務(wù)教育再深化

- 國網(wǎng)重慶北碚供電公司:營銷賦能 點(diǎn)亮服務(wù)新程

- 嘉陵江亭子口水利水電開發(fā)公司:廉潔課堂進(jìn)班組 “系好廉潔從業(yè)第一粒扣子”