國家能源集團安徽公司宿州電廠:老電廠的“華麗轉身”

來源:中國能源新聞網 時間:2025-02-24 10:33

文楚 周寶桓

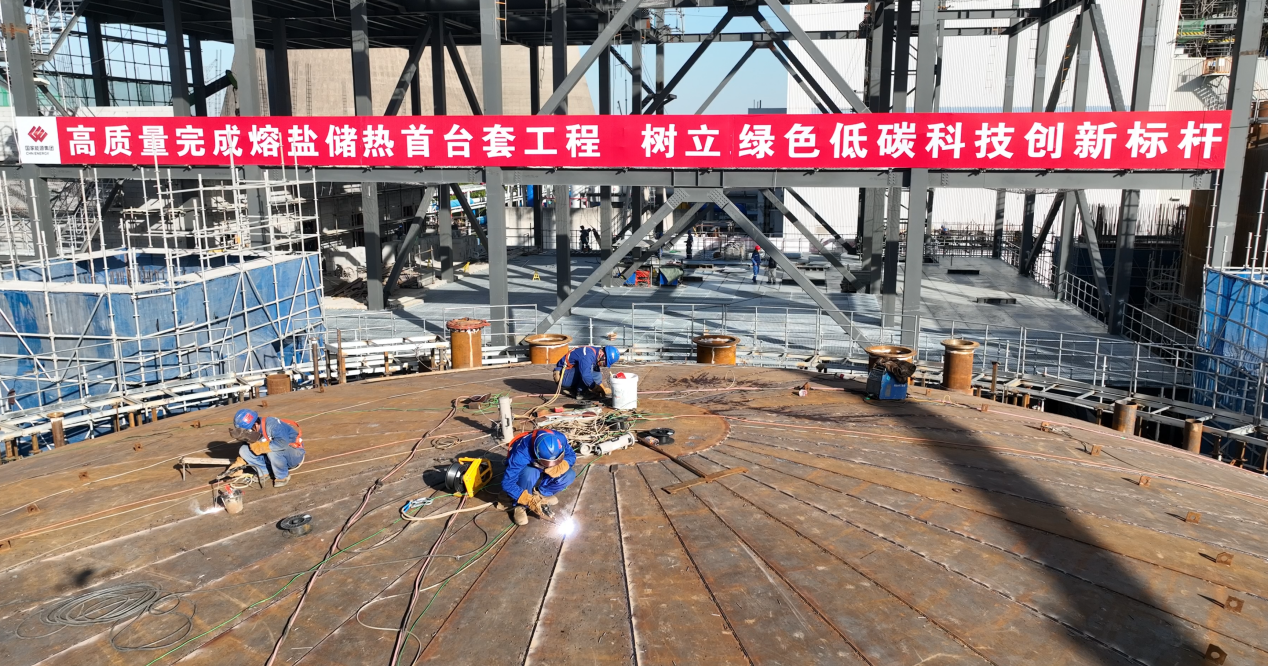

新春伊始,萬物勃發,皖北地區仍舊寒風凜冽,卻絲毫無法澆滅國家能源集團安徽公司宿州電廠內熱火朝天的建設熱情。在世界最大容量的熔鹽儲熱項目復工現場,電焊聲、吊車聲、機械聲此起彼伏,如同新年的鼓點,激蕩著每個人的心弦。

安徽宿州電廠航拍全景圖。

作為1958年建廠的宿州電廠,地處“舟車會聚,九州通衢之地”的宿州市,是一家年過“花甲”擁有66年廠史的老廠,如果不是拆舊建新,那么它會像一座電力博物館一樣,院內會陳列著6臺機組,記錄著宿州電力發展的歷史。該廠目前擁有2臺350兆瓦超臨界熱電聯產機組,是宿州市供熱專項規劃的唯一熱源點,也被譽為運河湖畔、沱河岸邊的一顆璀璨明珠。

在“雙碳”目標背景下,構建以新能源為主體的新型電力系統是我國能源電力的發展方向。火電機組作為能源保供的“壓艙石”和“調節器”,調峰和啟停變得更加頻繁,非停和降出力管控也更加嚴格。作為一家“城中”老電廠,面臨“優勝劣汰”“適者生存”的窘境,如何在新時代新發展新征程中走出新的轉型發展路?如何突破傳統火電的政策限制,擴大供熱戰略輻射影響力,提高新質生產力?如何“破繭成蝶”煥發青春?

因時而動 循勢而往

“作為火力發電企業,抓好主責主業,確保安全生產穩定就是重中之重,轉型談何容易!”國家能源集團安徽公司宿州電廠副總經理倪宏寧在黨委會上說道,“當前調峰頻繁,還需要在火電上下功夫避免發生安全生產問題。”言外之意對熔鹽儲熱這個新興事物并不看好,直到一次供熱用戶座談會改變了這位從業30年火電從業者的想法。

“你們廠能不能滿足宿州市招商引資企業供熱需求?需要多久解決我們供熱壓力不穩定的問題?你們不行的話我們就要推動政府實現一網多源”,在熱用戶座談會上用熱單位負責人發問道。

“現在天氣好,白天新能源都在滿發,我們機組負荷必須參與深度調峰,壓力只能勉強維持......我們已經在和調度爭取了......”

當一件件迫在眉睫的事情接踵而來的時候,探索一種新型儲能方式成為首要任務,熔鹽儲熱項目的出現成為這個電廠的一根“救命稻草”。也就是在此時,該廠副總經理倪宏寧堅定了項目“上馬”的決心。

安徽宿州電廠熔鹽儲熱建設現場焊接鹽罐頂棚焊縫。

“發展新質生產力,要注重創新成果的落地應用和價值轉化。”國家能源集團新能源技術研究院負責人在和安徽公司開展熔鹽儲熱項目合作及實施方案交流研討會上說。“加強基礎研究和應用基礎研究,要打好關鍵核心技術攻堅,培育發展新質生產力的新功能。”

“基于熔鹽儲熱的煤電靈活性關鍵技術研究及示范應用項目,選址在宿州電廠符合新能源院和安徽公司雙方當前發展需要,雙方合作具有一定的時代背景和深遠意義。”安徽公司主要負責人表示。

“熔鹽儲熱技術與機組的深度耦合,可實現熱電解耦,解決機組調峰與供熱保障的關鍵問題。”集團新能源技術研究院副總經理介紹道。“目前,集團在宿州、龍山、長春等多地開展熔鹽儲熱技術耦合煤電機組靈活性改造的應用研究,采用‘一廠一策’的靈活部署策略,針對不同應用場景設計多條技術路線,充分發揮頂層設計優勢,持續助力集團清潔能源結構轉型,推動取得多個‘首次’。”

熔鹽儲熱技術在煤電機組的成功應用對于提升新能源消納能力、支撐新型電力系統建設具有重要示范意義,同時推動煤電機組在新型電力系統中向支撐性、調節性電源轉型,促進煤電機組從電量供應主體逐步轉變為電力供應主體。

熔鹽儲熱 煥發新生

2023年3月8日,安徽省能源局復函確定為技術創新項目。

2023年5月10日,該項目獲得國家能源集團2023年度第一批科技項目立項。

2024年3月28日,世界最大熔鹽儲熱耦合煤電工業熱電解耦項目,國家首批綠色低碳先進技術示范項目在宿州電廠正式拉開建設大幕。

國家能源集團產研用融通的典型案例,由安徽公司實施、新能源院研發。采用高低溫雙罐熔鹽儲能系統,利用燃煤機組抽汽加熱熔鹽技術,以滿足熱電聯產機組熱電解耦及深度調峰運行靈活性要求。可有效解決該廠機組供熱、供電難以兼顧的現狀,提高安徽公司科技創新發展能力,增強企業核心競爭力和核心功能,為提升集團在長三角地區的競爭力和影響力奠定堅實基礎。

安徽宿州電廠風電首臺風機并網。

經測算,項目可使該廠2臺35萬千瓦供熱機組頂尖峰達到最高發電額定負荷,滿足310噸/小時最小供汽量運行15小時和410噸/小時最大供熱量連續供熱9小時要求。在連續保障工業供汽的同時,可增加深調能力至30%額定負荷以下,帶供熱條件下的發電機組最高負荷也可由80%提升到100%額定負荷,將全面提升供熱機組尖峰發電能力,節能減排成效明顯,對促進區域經濟社會發展、保障和改善民生具有重要意義。同時,隨著容量電費相關支持政策的出臺,項目建成后在解決電熱矛盾的基礎上,可增加容量電費收入約400萬元。

“王工,近期天氣預報咱們這有雨雪天氣,你要多跑跑熔鹽現場,看看防寒防凍工作可做到位嗎?”該公司安監部負責人交代道。“另外,施工人員的勞保用品也要檢查下,特別是夜間施工更要注意,一定要有人跟蹤才行,不能有半點馬虎。”

“馬芹,你跟蹤下咱們熔鹽項目的授信怎么樣了?一定要優先保障項目的資金。”

“李主任,2月18日集團財務公司授信2億元剛剛批復下來,咱們的項目資金有了保障。”

“咱們要時刻保持融資管理的敏銳性與主動性,要多和銀行溝通研究,盡全力為項目提供資金支撐,不能讓項目因資金鏈問題而受到影響。”

“廖工,你和新能源院要多加強溝通,項目前期節點計劃要敲定,設備采購也要抓緊跟催,不能有一點懈怠。”

“好的武主任,我和他們一直保持著聯系呢,這項目對于我們雙方都很重要,必須重視。”

該項目著眼于源頭減碳,以熔鹽儲熱技術為核心,突破了部分傳統煤電機組熱電耦合的瓶頸,通過對熱能的存儲與釋放提高煤電機組調節能力,從而更好地適應電力系統的需求變化,實現電力供應的靈活調度,達到綠色低碳能源的高效利用。

逐風出發 向新而行

“風速5.1米每秒,功率1039.9千瓦,并了,第十臺風機并網啦!”這是江淮大地在寒風凜冽中傳來的令人振奮的消息。

2023年12月31日,在即將邁入新的一年的重要時刻,宿州埇橋永鎮大營風電場施工現場傳來喜訊,國家能源集團宿州電廠大營50兆瓦風電項目按照節點計劃順利實現全容量并網目標,為年底收官戰畫上圓滿的句號,為安徽公司再次獲得集團A級榮譽提供堅實保障。

該廠在安徽省已經擁擠的新能源賽道中成功拔下安徽公司風電頭籌著實不易,這是安徽公司在該區域內的首個發電項目,同時也是宿州電廠向“新”出發邁出的重要一步。該項目投產后預計年發電量13568萬千瓦時,年平均利用小時數2714小時,每年可以節約標煤4.6萬噸,每年可減少排放二氧化碳約11萬噸。

每一個里程碑節點的實現,無不飽含著建設者們的辛勤與汗水,他們在困難中前行,挑戰中奮進,努力中成長,汗水中收獲。

在另一個風電競賽的“戰場”,累計5期超500MW的靈璧風電項目按照施工節點正在爭分奪秒地開展前期和建設工作。

“永鎮大營風電已經為我們打開了一個好的開端,接下來的靈璧風電建設任務更加艱巨,需要同志們同心戮力,共克時艱!”宿州電廠黨委書記吳德偉叮囑項目參建人員,并傳遞出開局即沖刺、開戰即決戰的強烈信號。

“小何,這都快半夜了,抓緊回去休息會,明天還要去合肥跑批文呢。”

“沒事,我再把資料梳理下,看可有什么疏漏的地方,等明天匯報時能夠更充分、更全面些。”該公司生技部副主任何文定在整理資料時頭也沒抬地說道。

為了高質量完成項目建設,他們大多以廠為家,主動放棄節假日等休息時間,“5+2”“白加黑”全身心投入工作,把控項目的每一個環節。

截至目前,該廠靈璧風電一期項目已全容量并網,二期并網8臺風機,占全容量50%,三期鄉村振興風電項目2025年內開工,四期五期已和靈璧縣政府簽訂開發合作協議。

安徽公司宿州電廠在江淮大地上的風電版圖將再次開疆擴土。

星光不問趕路人,勇毅前行展新姿。項目建設管理團隊在建設過程中充分體現了什么是政治站位、什么是境界、什么是追求,體現了他們堅實的戰斗力、執行力和凝聚力。項目的成功積累了豐富的工程管理、施工技術和溝通協調經驗,也為后續項目開發探索了道路。

“綠色是高質量發展的底色,我們將堅持發展綠色低碳產業,讓高效清潔的綠色能源推動企業轉型發展,為經濟社會發展賦能。”這一發展理念早已植根在該公司員工心中。

為此,該廠秉承“綠色發展、追求卓越”核心價值觀,積極發揮地企合作優勢,深度融入城市發展,結合城市規劃,深耕周邊園區,實施綜合能源供應。充分發揮當地資源優勢,不斷延伸綠電供應,在加快構建新型能源體系上做足“電廠+”文章,形成“儲備一批、開發一批、建設一批”的滾動持續發展態勢。

梧高鳳必至,花香蝶自來。榮譽屬于過去,奮斗創造未來。

“因地制宜發展新質生產力,讓我們這家有著67年歷史的老廠,續寫了新的故事”,該廠黨委書記吳德偉說。3年前這個規模不大僅擁有2臺350兆瓦超臨界熱電聯產機組的宿州電廠,勇于“破局”,現已發展成為宿州市提供風、光、火、儲、熱為一體的綜合能源服務商和供應商。下一步,宿州電廠將繼續探索發展新路徑,植根安徽、融入安徽、助力安徽、服務安徽,擦亮“國能之徽、徽映江淮”品牌,讓清潔高效的綠色能源成為推動企業轉型發展和經濟社會發展的新動能!

責任編輯:于學華