廣東能源集團天生橋一級水力發電廠:寫在南盤江上的8000篇安全日志

來源:中國能源新聞網 時間:2024-09-14 16:20

——記天生橋一級水站安全生產8000天

周瑜 夏清 孫雪

2024年是新中國成立75周年,是奮進“十四五”目標的關鍵一年,是廣東能源集團全面實施“123高質量發展戰略”的開局之年。作為集團旗下裝機容量最大的水電站,9月7日,天生橋一級水電站迎來了安全生產8000天這一具有里程碑意義的日子。

天生橋一級水電站是珠江流域,紅水河上游南盤江干流上的一顆水電明珠,是第一個由國家和地方合資建設的水電項目。電站位于貴州安龍縣和廣西隆林縣交界處,是紅水河流域十座梯級水電站的龍頭,電站裝機4*300兆瓦,混凝土面板堆石壩最大壩高178米,水庫庫容102.57億立方米,設計年發電量52.26億千瓦時,是“西電東送”南路工程的骨干電源。2000年12月電站全部投產發電。截至2024年9月7日,電站累計發電1036.45億千瓦時,繳納稅費近58億,為國家“西電東送”和構建綠色低碳、安全高效的能源體系做出積極貢獻。2001年11月,天生橋一級水電開發有限責任公司水力發電廠(以下簡稱天一電廠)掛牌成立,負責電站生產運行管理。天一電廠先后榮獲國家電力公司雙文明標兵單位、全國電力行業優秀企業、全國水力發電標桿工程、電力安全生產一級企業、貴州省五一勞動獎狀、廣東省五一勞動獎狀等榮譽。

成績的背后,是天一電廠寫在南盤江上的8000篇安全日志!日志的開篇,要從2002年10月13日記起。那天,1號發電機發生定子線棒一點接地事故,1998年投產以來的安全記錄戛然而止。也是這一天,電廠上下痛定思痛,開啟了安全生產的全新時代。

黨建引領,安全航程行穩致遠

天一電廠始終堅持“國企姓黨”的使命擔當,把黨建工作與安全生產中心任務相融合。電廠黨委把方向、管大局、保落實,認真貫徹落實廣東省委、省政府和集團公司關于安全生產的工作部署,高效統籌安全生產中心任務。各黨支部筑牢戰斗堡壘,圍繞安全生產、保障安全生產等工作開展“頭雁工程”“黨員責任區”“黨員先鋒崗”“黨建主題活動競賽”等創先爭優活動。廣大黨員持續發揮先鋒模范作用,在各項急、難、險、重、新任務中沖鋒在前、擔當作為,一次又一次地優質高效完成各項重大設備技術改造、重大隱患排查治理等工作。

作為廣東省國資系統“五強五化”示范黨組織,電廠黨委持續實施“鑄魂工程”“健骨工程”“修身工程”“聚力工程”,建設對黨忠誠、全面過硬、風清氣正、擔當有為的企業黨組織。在“四個工程”的基礎上,開展“星耀盤江”企業黨建品牌和“紅色安全帽”等8個支部特色黨建品牌建設,以黨建品牌建設為載體,以“黨建+”為路徑,促進黨建與安全生產工作深度融合,有效發揮“關鍵少數”以上率下、黨員模范示范帶動作用,為安全生產工作保駕護航。

制度支撐,安全體系持續完善

天一電廠把國家、行業要求以及經驗寫進企業技術標準,把責任、擔當寫進崗位標準,把安全管理思想寫進管理標準。在2015年創建標準化良好行為企業時,僅指導性引用標準就有1000余項。將編制技術標準作為每位生產一線員工的必備技能,自編企業技術標準365項,參編國家標準1項、行業標準6項。讓電廠對安全的守護具象化,用標準制度傳承8000天的守護精神。

在這8000天里,電廠上下時刻牢記肩上的責任。把這份責任寫進每個崗位標準,將責任細化到人。從決策層到操作層,從資格要求,到對工作的檢查與考核,責任由內及外。2023年電廠建設合規管理體系,將合規風險的管控落實到了具體的崗位中,每個崗位,不光要履行職責、義務,也要管控這個崗位可能的合規風險。

在這8000天里,電廠持續推進并完善安全管理體系的建設。從嚴格的技術監督到設備設施的全方位管理,從“人的行為”與“物的狀態”管控到全面的安全風險管理,始終圍繞“安全生產”這一核心任務建立行之有效的保障體系。從三標一體化貫標的實施,到引入NOSA五星安健環管理體系,再到近年的標準化良好行為企業最高評級的持續保持,以及最新通過的發電企業安全生產標準化一級企業評審,這些都是天一電廠在追求高質量安全保障道路上的堅實腳印,也是超越8000天的智慧結晶。

運維保障,安全基礎不斷夯實

天一電廠始終將機組運行管理和檢修維護作為夯實安全生產的重要基礎,不斷加強設備設施運行維護管理,及時消除設備缺陷,提升設備健康水平,嚴格調度紀律,嚴格執行“兩票三制”,嚴控機組非計劃停運。

運行隊伍始終圍繞安全意識和安全技能兩大能力建設不斷進步,持續開展月度技術問答、現場考問、季度事故預想處置、年度“操作票競賽”和“新設備新技能”等技能競賽,累計簽訂師徒培訓合同一百余人次。百煉成鋼,從容處置“斷路器操作機構異常”“主變冷卻器全停”“機組溜負荷”等各類不安全事件,先后榮獲廣東省青年文明號、廣東省青年安全生產示范崗等榮譽。

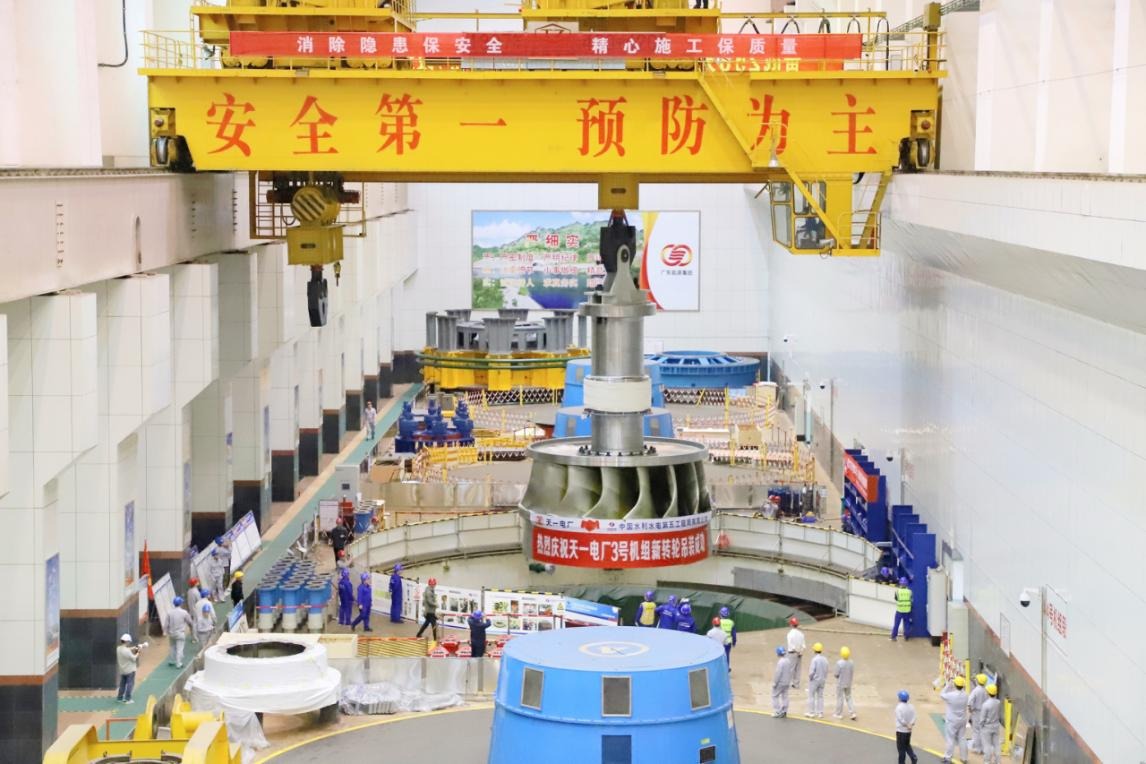

檢修隊伍以“嚴細實”的工作作風,圓滿完成79輪次常規機組檢修和9輪次A級檢修,完成220千伏電馬線GIS、3號機組轉輪改造等重大設備改造工作,及時消除大壩L3/L4面板接縫破損、1號主變總烴含量超標、2號機組GIS斷路器操作機構內漏、220千伏電馬丙線200317接地刀閘回路電阻偏大等重大設備設施隱患,設備設施健康水平顯著提升,曾實現連續7年“零非停”,其中2號機組創造最長運行3910天“零非停”記錄,4臺機組全部獲得2023年度全國水力發電對標優勝機組,兩臺機組榮獲南網總調授予的“金牌機組”榮譽稱號,榮獲第七屆全國電力行業設備管理工作先進單位表彰等榮譽。

科技賦能,安全活力生機盎然

天一電廠以問題為導向,堅持圍繞安全生產技術難題開展自主創新,不斷提高科技創新水平,為行業內積累了許多具有實踐參考意義的寶貴經驗。

2013年,電廠1號主變總烴超標,吊罩檢查發現鐵芯上夾件螺母燒熔,經過充分論證,決定在現場更換三相線圈,拆除鐵芯上鐵軛檢查并重疊,開啟了大型電力變壓器現場更換線圈的先河,不僅節約了檢修成本,還大幅縮短了工期。

2016年,針對發電機出口PT一次保險反復熔斷問題,經過對熔斷機理的深入分析,修改了發電機出口PT裝設一次保險的常規設計,采用硬接線直連,解決了發電機出口PT一次保險內長期有小電流而導致的熔斷問題,在行業內具有很強的推廣意義,項目論文榮獲了廣東省電力科學技術獎論文獎二等獎。

2018年進入南方區域調頻輔助市場以后,多次出現AGC調頻性能指標不達標,機組振動區大,調節速率慢,調節精度差,有功反調、一次調頻考核等問題凸顯。電廠組織技術骨干進行大量的理論研究和實踐,對4臺機調速器系統進行升級,成功解決了低水頭運行時機組有功功率調節響應緩慢、高水頭下機組水擊反調明顯等問題,讓機組在輔助調頻服務市場中處于優勢領先地位。

隨著電力市場改革的不斷深入,要求機組能寬負荷地適應不同工況下的運行。針對機組運行穩定區間窄,參與電力市場調節會導致長時間的振動區運行,給設備安全帶來極為不利的影響。電廠直面問題,超前謀劃,聯合哈爾濱電機廠對3號機轉輪進行重新建模、設計,經過256天的艱苦奮戰于2024年6月順利完成首臺機組轉輪改造,實現了機組寬負荷連續安全穩定運行,振擺指標得到顯著優化,極大提高了機組在新型電力市場中的調峰調頻服務能力。

科技為安全賦能,近年來,電廠引入AI智能、超融合技術、一體化監控平臺、虛擬化、數字化等一系列先進技術,實現了調速器變參數運行、網絡安全風險快速溯源、“網隨人動”智能化網絡管理、智能視頻監控及智能安防等應用。同時,充分發揮勞模和高技能人才的示范帶頭作用,創建省級、集團創新工作室各1個、地市級創新工作室2個,獲得全國電力行業設備管理創新一等獎等多項國家及行業創新獎勵及知識產權46項。2024年5月,電站獲“網絡接入認證方法及相關設備”發明專利實施許可,實現了專利知識產權上的第一次營收。強化員工技術技能培訓,發起并承辦首屆“粵、黔、桂”三省(區)水電廠技能競賽,員工在行業及集團各類勞動技能競賽中斬獲30余項優異成績。

文化驅動,安全理念知行合一

天一電廠把“安全績效優”作為企業愿景目標的重要內容。電廠始終堅持“生命至上 本質安全”的安全理念,每年的第一個重要會議是安全生產工作會議,年度工作報告第一項重點工作是安全生產工作,新員工入職第一課是三級安全培訓,以實際行動踐行“安全第一”方針,著力提升員工安全意識,使安全變成習慣和自覺。企業文化中“厚德善能 益邦惠民”的企業使命,激發電廠上下扛起社會責任和使命,牢固樹立大安全觀,以系統化視角落實大安全理念。

建一個電站,保一方平安。電廠把大壩安全提升至戰略地位,將保障下游人民群眾生命財產安全放在第一位。2003年7月,大壩面板首次發現破損,大壩面板局部擠壓破損持續發生,面板的破壞情況在國內面板壩運行中比較特殊,國內可借鑒的工程經驗有限。面對復雜的技術難題,電廠技術人員把壓力轉化為動力,通過持續不斷的實踐探索、經驗總結和技術創新,掌握并優化了一套高效實用的面板破損處理方法和技術,顯著降低面板破損的頻率,大壩連續五次安全注冊換證檢查中均評定具備安全注冊換證條件,注冊等級為甲級。電廠將充分發揮大水庫在流域的戰略性地位和作用,持之以恒擔起龍頭水庫在防汛、抗旱、保供、減災方面的排頭兵責任,切實保障西江流域防洪度汛安全。

建一個電站,促一方發展。電站的建設,讓曾經渾濁的南盤江水變成了風景如畫的4A級景點萬峰湖,并增加下游已建電站保證出力88.39萬千瓦,增加年發電量40.77億千瓦時,相當于新建一座百萬千瓦級的水電站。多年來,電廠積極響應地方脫貧攻堅、鄉村振興安排部署,累計投入幫扶資金逾500萬元,派遣5人次駐村扶貧第一書記和援藏干部。

安全永遠在路上,奮斗未有窮期,8000天不只是一個節點,更是新征程上的一個起點。天一電廠將不折不扣落實好廣東能源集團“1+4+N”大安全體系具體工作,在服務“國之大者”的責任中,兜牢安全生產這一穩產保供的底線,持續完善安全生產管理體系,提升全員技能水平,強化安全生產科技支撐,以數字化智能化賦能企業高質量發展和高水平安全,續寫好南盤江上的安全日志,助力廣東能源集團為中國式現代化廣東實踐作出新的更大貢獻。

責任編輯:楊娜