研究報(bào)告 | “雙碳”目標(biāo)下零碳園區(qū)發(fā)展機(jī)遇與路徑分析

來源:中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院 時(shí)間:2025-08-05 16:42

邱麗靜

(中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院)

在全球積極應(yīng)對氣候變化的背景下,實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)已成為我國經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵任務(wù)。零碳園區(qū)作為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要載體,橫跨能源、工業(yè)、建筑、交通等多領(lǐng)域,涉及理念、技術(shù)、管理等多方面的系統(tǒng)性變革。2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會議首次提出“建立一批零碳園區(qū)”,2025年《政府工作報(bào)告》進(jìn)一步明確“建立一批零碳園區(qū)、零碳工廠”。零碳園區(qū)建設(shè)正加速成為落實(shí)“雙碳”目標(biāo)的重要推進(jìn)抓手。

產(chǎn)業(yè)園區(qū)是經(jīng)濟(jì)活動的重要承載地。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前全國現(xiàn)有園區(qū)超過1.5萬個(gè),碳排放占全國總量的30%以上,其綠色轉(zhuǎn)型意義重大。近年來,中央及地方持續(xù)出臺支持政策,一批標(biāo)志性示范項(xiàng)目陸續(xù)落地,零碳園區(qū)建設(shè)進(jìn)入提速階段。然而,當(dāng)前零碳園區(qū)建設(shè)仍面臨標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、“零碳”模式存在爭議、投資收益與商業(yè)模式不成熟、融入碳排放雙控路徑不清晰等挑戰(zhàn)。推動零碳園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展,需以系統(tǒng)思維統(tǒng)籌多領(lǐng)域、多主體、多要素協(xié)同,優(yōu)化整體結(jié)構(gòu)功能,減少無效投資。

本文通過剖析發(fā)展機(jī)遇、典型案例,針對性提出建設(shè)路徑與應(yīng)對策略建議,為零碳園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供參考。

一、零碳園區(qū)建設(shè)的內(nèi)涵與意義

(一)零碳園區(qū)的內(nèi)涵

零碳園區(qū)是指通過規(guī)劃、設(shè)計(jì)、技術(shù)、管理等方式,使產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)生活活動產(chǎn)生的二氧化碳排放降至“近零”水平,并具備進(jìn)一步達(dá)到“凈零”條件的園區(qū)。零碳園區(qū)并非追求絕對的零碳排放,而是通過綜合運(yùn)用節(jié)能減排,可再生能源利用,碳捕集、封存與利用(CCUS),碳抵銷等多種手段,實(shí)現(xiàn)園區(qū)內(nèi)碳排放量與吸收量或碳減排量之間的動態(tài)平衡,使凈碳排放量趨近于零。

從技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑來看,零碳園區(qū)建設(shè)已經(jīng)逐步形成系統(tǒng)化的解決方案。其核心在于構(gòu)建包含能源生產(chǎn)、轉(zhuǎn)換、輸配、消費(fèi)和存儲的全鏈條體系,其中多能互補(bǔ)的能源系統(tǒng)是基礎(chǔ)支撐,數(shù)字化管控平臺是管理中樞,而碳市場機(jī)制則提供了重要的制度保障。業(yè)內(nèi)專家對此進(jìn)行了大量研究,將逐步實(shí)現(xiàn)零碳作為約束條件,以系統(tǒng)成本最小化為目標(biāo)函數(shù),提出了包括綜合能源系統(tǒng)優(yōu)化配置、多階段規(guī)劃方法等技術(shù)方案。

(二)零碳園區(qū)的分類

從功能定位來看,零碳園區(qū)可以根據(jù)其功能特點(diǎn)、用能特點(diǎn)、碳排放特點(diǎn)、用能形態(tài)等劃分為三種類型。

一是工業(yè)園區(qū)。該園區(qū)是以工業(yè)生產(chǎn)制造為主體的園區(qū),主要建筑多以車間、廠房為主。其降碳需求主要在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),其次是建筑能源和交通物流。工業(yè)園區(qū)的碳排放主要來源于化石燃料燃燒,外購電、熱以及工業(yè)生產(chǎn)過程。總體上看,工業(yè)生產(chǎn)原材料和生產(chǎn)工藝流程的高碳排放是“零碳”工業(yè)園區(qū)建設(shè)的難點(diǎn),短期內(nèi)從技術(shù)和成本上較難實(shí)現(xiàn)。

二是特色功能型園區(qū)。該園區(qū)主要包括商務(wù)、倉儲物流、校園、醫(yī)院、景區(qū)、場館等專業(yè)化場景的園區(qū),業(yè)態(tài)較為豐富,是城市重點(diǎn)用能單位,節(jié)能降碳空間巨大,碳排放主要來源于交通、生活和建筑3個(gè)方面。其中,建筑作為生產(chǎn)生活的載體,是能源消耗和碳排放的絕對主體。數(shù)據(jù)顯示,我國全年建筑能耗從2010年的6.25億噸標(biāo)準(zhǔn)煤增長到2022年的11.2億噸標(biāo)煤,平均年增長率超過6.5%。

三是產(chǎn)城融合型園區(qū)。該園區(qū)包括經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、特色小鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)新城等,是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要承載平臺,在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上,以具有區(qū)域特征的特色產(chǎn)業(yè)為支柱,聚焦市民短期、重復(fù)、特色需求,匯聚市政、交通和社區(qū)等功能,充分滿足居民物質(zhì)和精神生活需求,實(shí)現(xiàn)推動居民生活、生態(tài)環(huán)保、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的功能復(fù)合型園區(qū)空間,碳排放主要來源于生產(chǎn)、建筑、交通、生活等各個(gè)方面。

(三)零碳園區(qū)建設(shè)的意義

在支撐國家“雙碳”戰(zhàn)略方面,零碳園區(qū)作為產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),其低碳轉(zhuǎn)型直接關(guān)系到全國減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)度。數(shù)據(jù)顯示,我國各類園區(qū)貢獻(xiàn)了30%以上的經(jīng)濟(jì)總量,也承載著31%的工業(yè)碳排放。建設(shè)零碳園區(qū)不僅對碳減排有直接貢獻(xiàn),更重要的是通過園區(qū)層面“零碳細(xì)胞”的實(shí)踐,為建設(shè)“零碳社會”積累經(jīng)驗(yàn)、探索路徑、打造樣板。

在推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面,零碳園區(qū)建設(shè)催生了新的發(fā)展動能。一方面倒逼傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,推動鋼鐵、化工等高碳行業(yè)探索氫能冶煉、碳捕集等前沿技術(shù)。另一方面培育了新能源、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè),形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。通過能效提升和循環(huán)發(fā)展,企業(yè)在實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)的同時(shí)也獲得了新的競爭優(yōu)勢,展現(xiàn)了環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

在優(yōu)化區(qū)域能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同布局方面,依托區(qū)域資源稟賦差異,系統(tǒng)性引導(dǎo)高載能產(chǎn)業(yè)向風(fēng)光資源富集區(qū)、電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力強(qiáng)的區(qū)域轉(zhuǎn)移集聚。例如在西部清潔能源基地配套建設(shè)零碳產(chǎn)業(yè)園,實(shí)現(xiàn)綠電就地消納與高載能產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展的深度協(xié)同,形成能源產(chǎn)業(yè)環(huán)境多要素平衡的區(qū)域發(fā)展范式。

在突破國際綠色貿(mào)易壁壘方面,當(dāng)前要求碳排放逐步融入國際貿(mào)易規(guī)則和供應(yīng)鏈體系。零碳園區(qū)擁有可溯源能源供應(yīng)系統(tǒng)和全流程碳足跡管理體系,可以幫助企業(yè)大幅降低產(chǎn)品碳足跡、增強(qiáng)“綠色競爭力”。

二、零碳園區(qū)建設(shè)發(fā)展機(jī)遇

(一)

中央與地方政策協(xié)同推進(jìn)

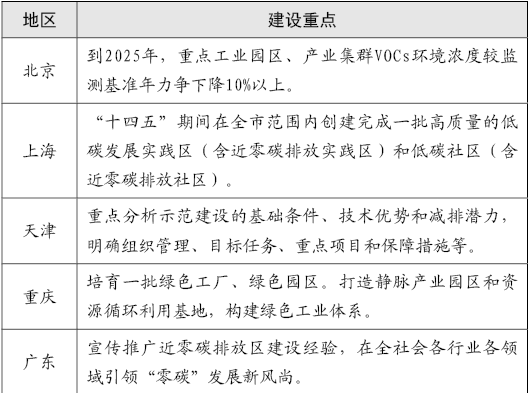

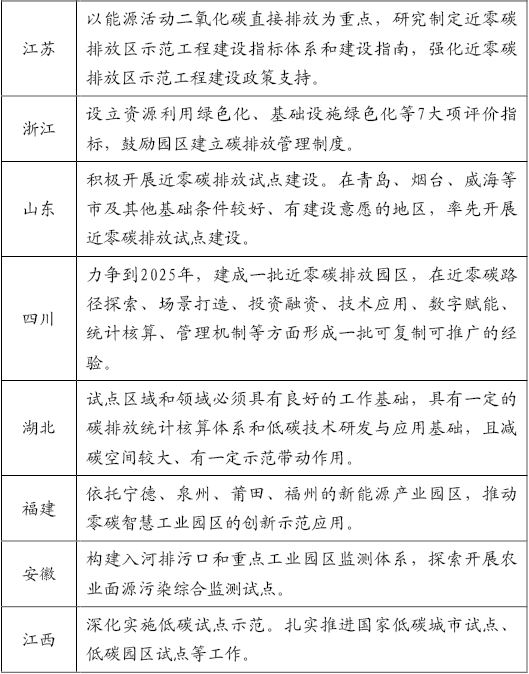

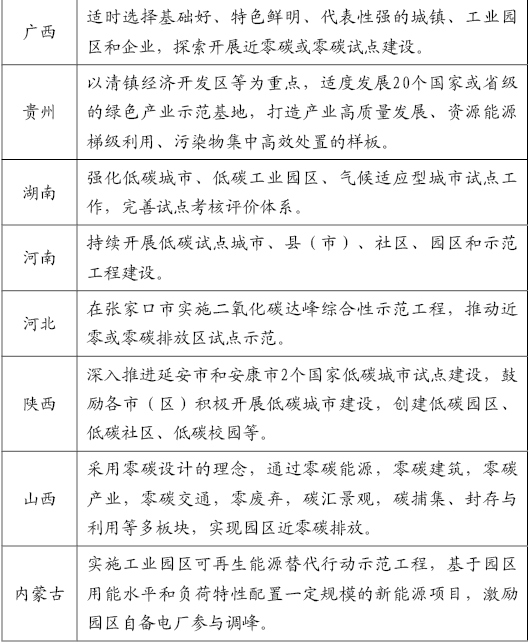

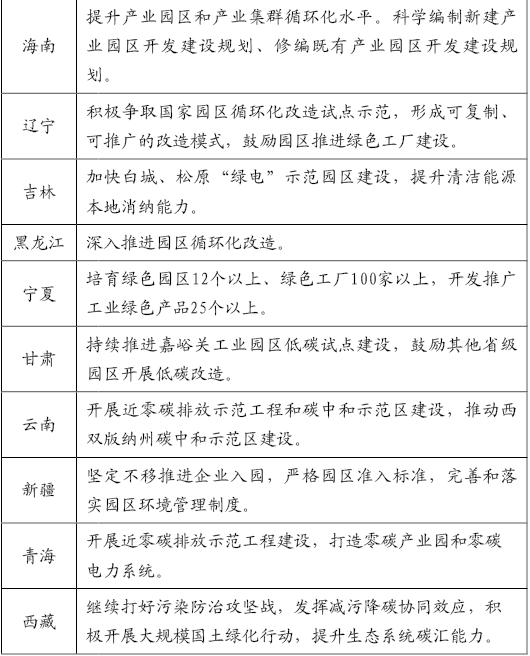

探索推進(jìn)零碳園區(qū)建設(shè),頂層設(shè)計(jì)是重要驅(qū)動。國家層面,2024年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議首次提出“建立一批零碳園區(qū)”,2025年3月國務(wù)院《政府工作報(bào)告》再次提出“建立一批零碳園區(qū)、零碳工廠”。工業(yè)和信息化部緊隨其后部署“建設(shè)零碳工廠、零碳工業(yè)園區(qū)”行動,國家發(fā)展改革委同步推進(jìn)“十五五”碳達(dá)峰試點(diǎn)建設(shè),形成中央層級的系統(tǒng)性政策推力。地方層面,各地政府積極響應(yīng)國家號召,多個(gè)省份已經(jīng)啟動了零碳園區(qū)試點(diǎn)工作。四川省在2022年啟動了省級近零碳排放園區(qū)試點(diǎn)工作,已有17個(gè)園區(qū)納入試點(diǎn)名單,成都科創(chuàng)生態(tài)島、宜賓電動重卡等項(xiàng)目入選生態(tài)環(huán)境部綠色低碳、減污降碳典型案例;山東省建設(shè)的青島中德生態(tài)園、青島科創(chuàng)藍(lán)碳減排零碳金融科技園區(qū)、煙臺黃渤海新區(qū)零碳智慧產(chǎn)業(yè)園等低碳、零碳園區(qū);陜西省啟動了省級低碳近零碳試點(diǎn)示范建設(shè)工作,安康市石泉縣、安康高新區(qū)、旬陽高新區(qū)納入試點(diǎn)名單。在“雙碳”目標(biāo)剛性約束下,零碳園區(qū)已成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型的核心載體,政策支持力度持續(xù)加碼為其規(guī)模化發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。

表 各地零碳園區(qū)建設(shè)重點(diǎn)

(二)

產(chǎn)業(yè)重構(gòu)釋放新動能

零碳園區(qū)憑借高比例綠電供應(yīng)優(yōu)勢吸引產(chǎn)業(yè)集聚。鄂爾多斯零碳產(chǎn)業(yè)園通過風(fēng)電、光伏、儲能、綠氫協(xié)同的能源系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)80%能源由當(dāng)?shù)鼐G電直供、20%與電網(wǎng)交易,吸引遠(yuǎn)景科技、隆基綠能、上汽紅巖等新能源頭部企業(yè)集聚,形成電池及儲能、光伏制造、氫燃料電池、新能源汽車制造四大完整產(chǎn)業(yè)鏈。蘇州工業(yè)園區(qū)憑借智能電網(wǎng)和碳捕集技術(shù)實(shí)現(xiàn)100%綠電覆蓋,區(qū)域供電可靠率達(dá)99.999%,帶動高技術(shù)制造業(yè)集群發(fā)展。青海海西州零碳產(chǎn)業(yè)園依托風(fēng)光儲氫一體化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)綠電占比超90%,成功吸引鋰電產(chǎn)業(yè)西遷集聚。這種產(chǎn)業(yè)區(qū)位重構(gòu)扭轉(zhuǎn)了傳統(tǒng)能源輸送格局,使中西部可再生能源富集區(qū)成為高載能產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移承接地。此外,園區(qū)企業(yè)憑借綠電溯源認(rèn)證突破綠色貿(mào)易壁壘,所生產(chǎn)的零碳電池、綠鋼等產(chǎn)品獲得全球市場通行證,成為培育新質(zhì)生產(chǎn)力的核心載體和區(qū)域經(jīng)濟(jì)綠色趕超的關(guān)鍵抓手。

(三)

市場機(jī)制激活碳資產(chǎn)價(jià)值

市場化機(jī)制創(chuàng)新為零碳園區(qū)開辟多元價(jià)值與經(jīng)濟(jì)收益新渠道。具體表現(xiàn)在:碳交易方面,全國碳市場規(guī)則完善為零碳企業(yè)提供碳排放配額交易與變現(xiàn)途徑。金融創(chuàng)新方面,江蘇試點(diǎn)探索儲能設(shè)備證券化,吸引社會資本投入基礎(chǔ)設(shè)施。綠電交易方面,園區(qū)依托智能物聯(lián)系統(tǒng)作為虛擬電廠參與電力輔助服務(wù)市場,創(chuàng)造收益。供應(yīng)鏈驅(qū)動方面,國際大型企業(yè)將供應(yīng)鏈碳足跡納入采購標(biāo)準(zhǔn),倒逼制造企業(yè)入駐園區(qū)獲取綠電認(rèn)證以滿足要求。綠色金融方面,部分園區(qū)引入政府引導(dǎo)與市場運(yùn)作結(jié)合的碳基金,鼓勵(lì)社會資本參與。這些機(jī)制創(chuàng)新使園區(qū)企業(yè)通過碳交易直接獲利,同時(shí)使“綠鋼”“零碳鋁”等產(chǎn)品憑借綠電溯源認(rèn)證有效突破歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)等綠色貿(mào)易壁壘,獲得國際市場通行證。碳資產(chǎn)開發(fā)與綠電認(rèn)證已成為提升園區(qū)競爭力和吸引力的核心要素,并創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

(四)

國際競爭塑造新賽道

零碳園區(qū)戰(zhàn)略價(jià)值凸顯在兩方面。一是突破國際綠色壁壘。歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)施壓下,我國出口企業(yè)依托零碳園區(qū)的綠電溯源認(rèn)證有效規(guī)避碳成本,如鄂爾多斯零碳產(chǎn)業(yè)園通過風(fēng)光氫儲協(xié)同實(shí)現(xiàn)100%綠電供給,其生產(chǎn)的零碳電池成功獲得國際市場通行證;寧德時(shí)代零碳工廠斬獲國際車企訂單,印證零碳制造的全球競爭力。二是引領(lǐng)規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建。如內(nèi)蒙古發(fā)布全國首個(gè)零碳園區(qū)地方標(biāo)準(zhǔn),推動風(fēng)光設(shè)備認(rèn)證國際互認(rèn),提升我國在綠色標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域的話語權(quán)。

(五)

區(qū)域協(xié)同開辟增量空間

我國零碳園區(qū)建設(shè)已形成顯著的區(qū)域協(xié)同效應(yīng),各區(qū)域基于資源稟賦差異探索出特色發(fā)展路徑。西部地區(qū)依托可再生能源優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級,以內(nèi)蒙古為例,其新能源裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模已超1億千瓦,現(xiàn)代能源裝備制造項(xiàng)目形成顯著示范效應(yīng)。東部發(fā)達(dá)地區(qū)則發(fā)揮技術(shù)資本優(yōu)勢推動模式創(chuàng)新,蘇州工業(yè)園區(qū)重點(diǎn)發(fā)展氫能業(yè)務(wù),建立煤電與新能源企業(yè)聯(lián)營機(jī)制,探索傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑。此外,新興區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)多元化特征,四川天府新區(qū)創(chuàng)新性采用“林業(yè)碳匯+生態(tài)修復(fù)”模式為電子制造業(yè)提供碳抵銷方案,形成生態(tài)經(jīng)濟(jì)雙贏格局。這種區(qū)域協(xié)同發(fā)展機(jī)制既充分發(fā)揮西部資源稟賦優(yōu)勢,又有效激活東部技術(shù)資本潛力,正在推動形成全國互聯(lián)互通的零碳產(chǎn)業(yè)生態(tài)網(wǎng)絡(luò),為全球工業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型提供中國方案。

三、典型案例分析

本部分系統(tǒng)梳理零碳園區(qū)八大典型案例,通過多維剖析其地理位置、規(guī)劃面積、核心產(chǎn)業(yè)定位、主要能源技術(shù)路徑、減碳量化成效及創(chuàng)新亮點(diǎn),分析不同資源稟賦與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)下的零碳實(shí)踐模式,為工業(yè)園區(qū)綠色轉(zhuǎn)型提供實(shí)踐參考。

(一)

鄂爾多斯零碳產(chǎn)業(yè)園

2021年10月,鄂爾多斯市政府與遠(yuǎn)景科技聯(lián)合規(guī)劃落成該零碳產(chǎn)業(yè)園,重點(diǎn)集聚動力電池與儲能、電動重卡、電池材料、綠色制氫等上下游產(chǎn)業(yè),系統(tǒng)化集成產(chǎn)業(yè)鏈條。當(dāng)前“綠色能源+產(chǎn)業(yè)集成”模式已細(xì)化為“綠色能源+交通+化工”協(xié)同體系,吸引全球最大商用卡車制造商一汽解放入駐。產(chǎn)業(yè)上游布局中,園區(qū)利用綠電生產(chǎn)電芯、正負(fù)極材料、隔膜等關(guān)鍵部件,并通過綠電制氫實(shí)現(xiàn)煤化工脫碳等典型應(yīng)用場景。根據(jù)規(guī)劃,鄂爾多斯零碳產(chǎn)業(yè)園將于2025年實(shí)現(xiàn)100億千瓦時(shí)綠電自產(chǎn)自銷,完全滿足園區(qū)內(nèi)電力需求。

(二)

北京金風(fēng)科技亦莊智慧園區(qū)

金風(fēng)科技作為零碳園區(qū)領(lǐng)域的先行者,其2021年在北京建成的亦莊“碳中和”智慧園區(qū)是國內(nèi)首個(gè)獲得可再生能源“碳中和”認(rèn)證的智慧園區(qū)項(xiàng)目。該園區(qū)始建于2010年,占地136畝,建筑面積約9萬平方米,常駐員工近4000人,年用電量約1500萬千瓦時(shí)。園區(qū)集成智能微網(wǎng)、節(jié)能設(shè)備、智慧水務(wù)、園區(qū)運(yùn)維、智慧農(nóng)業(yè)及健康管理六大模塊,構(gòu)建了“風(fēng)、光、燃、儲、充”一體化能源系統(tǒng):通過2臺風(fēng)力發(fā)電機(jī)組和分布式光伏設(shè)備,實(shí)現(xiàn)多能源聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度。2020年園區(qū)可再生能源發(fā)電量達(dá)750萬千瓦時(shí),占全年總用電量的50%,年碳減排量4950噸,經(jīng)核證后通過購買CCER抵銷剩余排放,最終實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

(三)

青島科創(chuàng)藍(lán)碳減排零碳金融科技園

青島科創(chuàng)藍(lán)碳減排零碳金融科技園區(qū)是青島市首個(gè)零碳示范園區(qū),位于萊西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),2022年由萊西市政府與青島科創(chuàng)藍(lán)碳減排科技有限公司合作共建,聚焦“零碳能源+綠色金融”雙核心,打造低碳技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)孵化高地。據(jù)了解,青島科創(chuàng)藍(lán)碳減排零碳金融科技園項(xiàng)目集研發(fā)試驗(yàn)、學(xué)術(shù)交流、商務(wù)辦公、技術(shù)孵化等多功能于一體,計(jì)劃投資6億元,分區(qū)建設(shè)總建筑面積12.6萬平方米的金融科技大廈、人才公寓、研發(fā)平臺和新能源技術(shù)孵化器等,園區(qū)能源供應(yīng)將使用自主研發(fā)的熱泵技術(shù)進(jìn)行供熱供冷,同步建設(shè)光伏分布式電站,滿足園區(qū)供熱、供冷、供電、供生活用熱水等全部能源需求,形成自給自足的光電水熱零碳示范園區(qū)。園區(qū)未來計(jì)劃拓展至城市綜合能源站,推廣以城市綜合能源站為載體實(shí)施光伏發(fā)電與清潔供熱協(xié)同模式。

(四)

青海省零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)

青海省零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)位于青海省海東市河湟新區(qū),規(guī)劃總面積22.09平方千米,是目前國內(nèi)規(guī)劃面積第二大、青藏高原地區(qū)首座零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū),旨在以零碳為標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)體系和配套服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè),打造以綠電為能源基礎(chǔ),以綠鋰、綠硅、綠氫、綠色畜牧、科創(chuàng)服務(wù)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新型智慧零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū),引領(lǐng)青海省的高質(zhì)量發(fā)展。

園區(qū)建設(shè)以零碳為核心標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)體系及配套服務(wù)設(shè)施的協(xié)同發(fā)展。規(guī)劃明確以綠電為能源基礎(chǔ),重點(diǎn)發(fā)展鋰電池制造、新能源裝備、綠色畜牧三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),同步培育科創(chuàng)服務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。技術(shù)團(tuán)隊(duì)提出“核算—減排—抵銷”三階段實(shí)施路徑,通過分期推進(jìn)策略構(gòu)建系統(tǒng)性零碳產(chǎn)業(yè)鏈條。園區(qū)將采取集群化發(fā)展模式,著力打造千億級零碳產(chǎn)業(yè)集群。

規(guī)劃方案獲得評審專家組高度認(rèn)可,被認(rèn)為兼具可操作性、超前性和理念先進(jìn)性。該園區(qū)將充分依托青海省豐富的綠電資源、鹽湖礦產(chǎn)及特色農(nóng)畜產(chǎn)品優(yōu)勢,探索可復(fù)制推廣的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,助力青海省落實(shí)國家“雙碳”目標(biāo)與“一優(yōu)兩高”發(fā)展戰(zhàn)略,為高原地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供示范路徑。

(五)

無錫零碳科技產(chǎn)業(yè)園

無錫零碳科技產(chǎn)業(yè)園是江蘇省首個(gè)以“零碳”為主題的科技產(chǎn)業(yè)園。無錫作為全國經(jīng)濟(jì)總量過萬億的城市之一,是東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的典型代表,其發(fā)展面臨能源資源稟賦不足的挑戰(zhàn),一次能源匱乏,用能高度依賴化石能源,大量電力需求依賴外供,能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型任務(wù)艱巨。以2020年為例,無錫煤電裝機(jī)占比高達(dá)51.2%,而風(fēng)電、太陽能等新能源發(fā)電裝機(jī)占比僅為13.5%。因此,無錫推進(jìn)“零碳城市”建設(shè)亟需深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程,重點(diǎn)培育能夠有效降低能源消耗與減少碳排放的產(chǎn)業(yè)。

無錫零碳科技產(chǎn)業(yè)園聚焦減碳、零碳和負(fù)碳核心技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用,鼓勵(lì)先進(jìn)綠色技術(shù)先行先試,致力于打造行業(yè)應(yīng)用示范地和綠色技術(shù)策源地。根據(jù)規(guī)劃,至2025年底,產(chǎn)業(yè)園目標(biāo)引進(jìn)零碳領(lǐng)域科技企業(yè)超1000家,培育能源托管、碳資產(chǎn)管理等綜合服務(wù)平臺20個(gè),并新增零碳產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員逾萬人。

(六)

上海閔行開發(fā)區(qū)零碳園區(qū)

上海閔行開發(fā)區(qū)始終踐行綠色低碳可持續(xù)發(fā)展理念,在發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時(shí),注重生產(chǎn)與生態(tài)的協(xié)調(diào)發(fā)展,努力打造節(jié)能型、生態(tài)循環(huán)型、智慧型的綠色低碳園區(qū)。園區(qū)內(nèi)三菱電梯、西門子開關(guān)等5家企業(yè)獲評國家級綠色工廠,ABB電機(jī)等3家企業(yè)入選上海市首批零碳標(biāo)桿企業(yè)。立足先進(jìn)制造業(yè),閔行開發(fā)區(qū)正打造可復(fù)制、可推廣的綠色低碳發(fā)展示范樣板。

作為國內(nèi)少有的純制造業(yè)功能型園區(qū),閔行開發(fā)區(qū)打破常規(guī)行政管理架構(gòu),采用國有企業(yè)主導(dǎo)模式,由市場化主體統(tǒng)籌開發(fā)運(yùn)營。為了促進(jìn)園區(qū)企業(yè)在減碳方面共商、共治、共享,閔行開發(fā)區(qū)牽頭成立了上海市首個(gè)包括區(qū)生態(tài)環(huán)境部門、屬地政府派出機(jī)關(guān)和園區(qū)企業(yè)在內(nèi)的綠色共同體——閔行開發(fā)區(qū)綠色共建聯(lián)盟。截至2024年底,聯(lián)盟在園區(qū)已累計(jì)完成超1000個(gè)綠色共治項(xiàng)目。

(七)

福建三峽海上風(fēng)電國際產(chǎn)業(yè)園

福建三峽海上風(fēng)電國際產(chǎn)業(yè)園是我國首個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園,總投資約40億元,占地約1000畝。產(chǎn)業(yè)園充分利用當(dāng)?shù)貎?yōu)越的風(fēng)資源、良好的光資源,積極推進(jìn)智能微網(wǎng)建設(shè)。

三峽產(chǎn)業(yè)園內(nèi)設(shè)有兩臺風(fēng)機(jī),大樓頂部鋪設(shè)了10兆瓦屋頂分布式光伏系統(tǒng);水蓄冷系統(tǒng)作為園區(qū)的“綠色空調(diào)”,兼具環(huán)保與高效特性。一系列綠色技術(shù)協(xié)同構(gòu)建起低碳環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的示范園區(qū)。

園區(qū)智能型微電網(wǎng)年均生產(chǎn)5800萬千瓦時(shí)清潔電能,可滿足約3.22萬戶三口之家全年用電需求。系統(tǒng)發(fā)電平穩(wěn)時(shí),基本覆蓋產(chǎn)業(yè)園辦公及生產(chǎn)用電,相當(dāng)于減少碳排放4.32萬噸二氧化碳當(dāng)量,折合節(jié)約燃煤1.75萬噸。該智能微網(wǎng)年發(fā)電量對比同等規(guī)模火電廠,相當(dāng)于減排二氧化硫約149.13噸、氮氧化物約129.83噸、煙塵約1.66噸。

清潔電力完全滿足園區(qū)辦公生產(chǎn)需求,形成“自產(chǎn)自銷”的能源內(nèi)循環(huán)。2024年園區(qū)約70%用電來自光伏與風(fēng)電。秋冬季受東北季風(fēng)影響,風(fēng)機(jī)發(fā)電占比超總用電量90%。風(fēng)機(jī)葉片與光伏板構(gòu)成的“風(fēng)光互補(bǔ)”模式,助力生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)零碳運(yùn)行。

截至2025年5月,園區(qū)累計(jì)申領(lǐng)綠證12.9萬張。值得關(guān)注的是,三峽產(chǎn)業(yè)園2021年已獲北京綠色交易所頒發(fā)碳中和證書,是全國首個(gè)實(shí)現(xiàn)“碳中和”的工業(yè)園區(qū)。

(八)

柏林歐瑞府零碳科技園

歐瑞府集團(tuán)(EUREF AG)是一家總部位于柏林的產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)商。2007年,該集團(tuán)收購了柏林-舍訥貝格(Berlin-Sch?neberg)Gasometer周邊5.5公頃(約82.5畝)土地,通過引入能源和交通領(lǐng)域的國際企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)及研究機(jī)構(gòu),成功打造了以能源供應(yīng)、智能電網(wǎng)、節(jié)能建筑和電動交通為主題的產(chǎn)業(yè)園。作為歐洲首個(gè)實(shí)現(xiàn)碳中和的園區(qū),歐瑞府集團(tuán)在2014年就提前實(shí)現(xiàn)了德國聯(lián)邦政府制定的2050年氣候保護(hù)目標(biāo)——二氧化碳減排80%。

柏林歐瑞府零碳科技園位于柏林西南部,占地5.5萬平方米,擁有25棟建筑,入駐企業(yè)150家,員工5000余人。園區(qū)95%的能源來自光伏、風(fēng)電和沼氣等可再生能源,并配備1.8 兆瓦的電池儲能系統(tǒng),可為100輛電動汽車和公交車提供充電服務(wù)。通過熱電聯(lián)供系統(tǒng),園區(qū)實(shí)現(xiàn)了供熱、供冷和供電一體化。所有新建建筑均為"綠色建筑",并獲得LEED鉑金認(rèn)證。

園區(qū)的碳中和目標(biāo)通過以下措施實(shí)現(xiàn):智能建筑方面,樓宇和設(shè)備以最高能效標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),并通過智能化能源管理系統(tǒng)集中控制;可再生能源利用方面,采用沼氣、光伏和風(fēng)能等清潔能源,通過沼氣熱電聯(lián)供站滿足供暖、制冷和供電需求;智能電網(wǎng)方面,部署1.8兆瓦時(shí)的電池儲能系統(tǒng)、智能充電站以及電轉(zhuǎn)熱/冷設(shè)備,實(shí)現(xiàn)100%可再生能源供電。

四、面臨的挑戰(zhàn)

01

標(biāo)準(zhǔn)體系尚未健全,建設(shè)方向模糊不清

零碳園區(qū)缺乏國家層面的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。目前僅存在多個(gè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),其內(nèi)涵要求差異顯著。中國工業(yè)節(jié)能與清潔生產(chǎn)協(xié)會側(cè)重“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源、生態(tài)、建筑、交通等多方面零碳發(fā)展”,中國投資協(xié)會強(qiáng)調(diào)“排放與吸收自我平衡”,而中國節(jié)能協(xié)會則提出“范圍碳排量全部中和”。這種標(biāo)準(zhǔn)碎片化導(dǎo)致各地對“減碳”“固碳”“零碳”的理解與執(zhí)行尺度不一。地方層面如內(nèi)蒙古、福建、雄安新區(qū)等雖已出臺建設(shè)規(guī)范,但標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容因地而異,造成園區(qū)規(guī)劃與評估缺乏權(quán)威依據(jù),建設(shè)質(zhì)量參差不齊。

02

發(fā)展路徑存在爭議,模式選擇陷入誤區(qū)

部分地區(qū)與企業(yè)過度聚焦“綠電直連”模式,將其視為零碳園區(qū)的唯一路徑。然而該模式經(jīng)濟(jì)性尚未經(jīng)充分驗(yàn)證。零碳園區(qū)的核心目標(biāo)應(yīng)是實(shí)現(xiàn)園區(qū)內(nèi)碳排放趨零,而非機(jī)械套用特定模式。當(dāng)前對多元化路徑探索不足,未能充分結(jié)合園區(qū)周邊能源稟賦及企業(yè)類型,限制了綠色能源供給渠道的拓展。

03

系統(tǒng)性規(guī)劃缺失,協(xié)同機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)不暢

部分園區(qū)規(guī)劃缺乏頂層設(shè)計(jì),能源、產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等子系統(tǒng)脫節(jié)。能源供應(yīng)與產(chǎn)業(yè)需求不匹配,綠色建筑推廣不足,交通設(shè)施未適配新能源汽車發(fā)展。園區(qū)與周邊區(qū)域協(xié)同性差,難以整合資源形成輻射效應(yīng)。管理層面,跨部門職責(zé)不清且協(xié)調(diào)低效,政策執(zhí)行易打折扣。園區(qū)內(nèi)企業(yè)間缺乏協(xié)作平臺與激勵(lì)機(jī)制,在節(jié)能降碳、資源共享上各自為政,難以形成整體減排合力。此外,零碳園區(qū)如何有效融入國家碳排放雙控體系、如何通過政策傾斜吸引企業(yè)共建,仍缺乏清晰路徑。

04

技術(shù)瓶頸突出,成本與成熟度制約應(yīng)用

多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)尚未突破經(jīng)濟(jì)性與可靠性門檻。可再生能源發(fā)電效率與穩(wěn)定性待提升;儲能技術(shù)面臨密度低、壽命短、成本高難題;碳捕集利用(CCUS)仍處于示范階段,技術(shù)成熟度低且投資較大。氫能綜合利用、新型儲能、超低能耗建筑等關(guān)鍵減碳技術(shù)需額外增加綠色投入,但現(xiàn)階段收益偏低。技術(shù)研發(fā)與園區(qū)應(yīng)用銜接不暢,科研成果轉(zhuǎn)化率低,阻礙先進(jìn)技術(shù)及時(shí)落地。

05

商業(yè)模式尚未成熟,長效運(yùn)營缺乏支撐

零碳園區(qū)建設(shè)依賴高強(qiáng)度綠色投入,但當(dāng)前收益機(jī)制薄弱。國家擬出臺的建設(shè)方案雖提出排放控制、能源結(jié)構(gòu)等高指標(biāo)要求,卻未配套成熟商業(yè)模式,導(dǎo)致項(xiàng)目持續(xù)運(yùn)營存在困難。政策保障仍待提高,國家層面缺乏統(tǒng)一規(guī)范,地方在財(cái)稅、金融等支持措施上不夠細(xì)化或落實(shí)不到位,難以有效引導(dǎo)社會資本。政策穩(wěn)定性與連續(xù)性不足,隨經(jīng)濟(jì)形勢調(diào)整易引發(fā)不確定性,或?qū)⒂绊懫髽I(yè)投資積極性。

06

管理基礎(chǔ)薄弱,智慧化水平亟待提升

部分園區(qū)缺乏碳管理中心、碳管理數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)設(shè)施,碳排放測算統(tǒng)計(jì)與碳管理技術(shù)手段不足,制約其對地方碳考核、行業(yè)碳管控的支撐能力。園區(qū)運(yùn)營的智能化、精細(xì)化程度低,能源消耗與碳排放實(shí)時(shí)監(jiān)測、精準(zhǔn)調(diào)控系統(tǒng)尚未完善,數(shù)據(jù)獲取滯后且準(zhǔn)確性欠佳,難以實(shí)現(xiàn)高效管理。零碳園區(qū)與企業(yè)碳管理協(xié)同不足,政策激勵(lì)設(shè)計(jì)尚未有效激發(fā)用戶主動參與共建。

五、建設(shè)路徑

01

構(gòu)建清潔高效能源系統(tǒng)

能源系統(tǒng)需實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)—存儲—傳輸—管理”全鏈條優(yōu)化。生產(chǎn)端應(yīng)充分開發(fā)園區(qū)及周邊可再生能源,建設(shè)分布式光伏電站、風(fēng)力發(fā)電場、小型水電站等,并通過“隔墻售電”政策實(shí)現(xiàn)綠電直供。存儲環(huán)節(jié)重點(diǎn)應(yīng)用鋰電池儲能、抽水蓄能、氫儲能等技術(shù),平抑可再生能源間歇性問題。傳輸分配需構(gòu)建智能微網(wǎng)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)能源就地消納與優(yōu)化配置。管理層面依托能源管理平臺實(shí)時(shí)監(jiān)測供需,運(yùn)用先進(jìn)控制策略提升調(diào)度效率。系統(tǒng)需保障能源清潔化、高效化與穩(wěn)定化目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

02

打造綠色低碳基礎(chǔ)設(shè)施

建筑領(lǐng)域全面推廣綠色標(biāo)準(zhǔn),采用節(jié)能門窗、高效保溫材料及自然通風(fēng)設(shè)計(jì)降低能耗;發(fā)展裝配式建筑減少施工排放;推進(jìn)建筑與光伏、儲能設(shè)施一體化融合,實(shí)現(xiàn)能源自給。交通領(lǐng)域優(yōu)先發(fā)展公共交通網(wǎng)絡(luò),推廣新能源公交與共享電動汽車;完善充電樁、加氫站等配套設(shè)施。資源循環(huán)利用方面加強(qiáng)廢棄物處理設(shè)施建設(shè),實(shí)現(xiàn)廢棄物減量化、無害化與資源化處理,減少處理過程碳排放。

03

培育低碳協(xié)同產(chǎn)業(yè)生態(tài)

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)推動鋼鐵、化工、建材等高耗能行業(yè)低碳改造,應(yīng)用高效余熱回收、智能生產(chǎn)控制等技術(shù)降低單產(chǎn)能耗。新興產(chǎn)業(yè)著力培育新能源汽車、光伏制造、儲能設(shè)備、綠色氫能等低碳產(chǎn)業(yè)集群。通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)降低對高碳能源依賴,形成產(chǎn)業(yè)間資源循環(huán)利用與碳排放協(xié)同控制的共生體系。

04

完善智慧服務(wù)保障體系

管理服務(wù)方面構(gòu)建數(shù)字化管理平臺,實(shí)現(xiàn)對能源消耗、碳排放、資源利用的實(shí)時(shí)監(jiān)測與精準(zhǔn)調(diào)控;通過數(shù)據(jù)分析制定科學(xué)決策。政策保障方面健全綠色金融服務(wù)體系,創(chuàng)新碳金融產(chǎn)品、綠色信貸等工具,引導(dǎo)社會資本投入零碳項(xiàng)目。同步加強(qiáng)碳排放核算認(rèn)證、碳足跡管理等制度建設(shè),為園區(qū)運(yùn)營提供規(guī)范指引。

05

強(qiáng)化系統(tǒng)間協(xié)同聯(lián)動

能源系統(tǒng)為產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)提供清潔、穩(wěn)定的能源供應(yīng),支撐產(chǎn)業(yè)的低碳發(fā)展;同時(shí),產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的發(fā)展需求又反作用于能源系統(tǒng),推動能源技術(shù)創(chuàng)新與能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)與基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)相互促進(jìn),其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供必要的資金與技術(shù)支撐,而基礎(chǔ)設(shè)施的完善則有效提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展的吸引力與競爭力。管理服務(wù)系統(tǒng)貫穿于能源、產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)之中,通過信息化管理手段實(shí)現(xiàn)對各系統(tǒng)的協(xié)同調(diào)度與優(yōu)化控制,為其他系統(tǒng)提供決策支持與服務(wù)保障。綠色金融服務(wù)則為能源項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)升級改造和基礎(chǔ)設(shè)施綠色化提供關(guān)鍵的資金保障,促進(jìn)各系統(tǒng)的協(xié)同發(fā)展。

六、發(fā)展建議

01

統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)體系,明確建設(shè)規(guī)范

加快制定國家層面的零碳園區(qū)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),為園區(qū)規(guī)劃、建設(shè)與評估提供權(quán)威依據(jù)。建議基于不同類型園區(qū)特點(diǎn),圍繞碳排放監(jiān)測核算、抵銷認(rèn)證等關(guān)鍵環(huán)節(jié),構(gòu)建覆蓋原料、能源、交通、生產(chǎn)、物流、廢棄物等全要素的標(biāo)準(zhǔn)體系。同時(shí)建立科學(xué)監(jiān)測評估機(jī)制,利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)實(shí)時(shí)采集能源消耗、碳排放等數(shù)據(jù),定期評估建設(shè)成效并動態(tài)調(diào)整策略,將結(jié)果作為政府考核與企業(yè)獎懲依據(jù)。

02

創(chuàng)新能源供給,拓展多元路徑

充分發(fā)揮電網(wǎng)企業(yè)傳輸調(diào)度優(yōu)勢,保障可再生能源接入消納。通過綠電交易、綠證認(rèn)購、綠電直供等模式提升清潔能源消費(fèi)比重,細(xì)化系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用、交叉補(bǔ)貼等價(jià)格機(jī)制。因地制宜推廣差異化發(fā)展路徑,能源富集區(qū)可重點(diǎn)發(fā)展“風(fēng)光儲氫”一體化,技術(shù)密集區(qū)探索“氫能+光伏”雙驅(qū)動,避免將“綠電直連”作為唯一模式。堅(jiān)持“自身節(jié)能降碳為主,外部碳匯抵銷為輔”原則,優(yōu)先應(yīng)用物理降碳技術(shù)。

03

強(qiáng)化雙控協(xié)同,構(gòu)建管理閉環(huán)

將零碳園區(qū)作為碳排放雙控轉(zhuǎn)型的示范載體,推廣其發(fā)展理念與管理機(jī)制。加快部署園區(qū)級碳管理數(shù)據(jù)庫與智慧能碳管理平臺,提升“源網(wǎng)荷儲碳數(shù)”協(xié)同能力。探索電力物理溯源的電碳計(jì)量表等核算技術(shù)應(yīng)用,推動綠色能源溯源國際互認(rèn)。加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)統(tǒng)籌,制定國家層面建設(shè)指導(dǎo)意見,要求地方規(guī)劃確保能源、產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等子系統(tǒng)協(xié)調(diào)一致,并促進(jìn)園區(qū)與周邊區(qū)域資源共享。

04

突破技術(shù)瓶頸,加速成果轉(zhuǎn)化

加大高效可再生能源、大規(guī)模儲能、碳捕集利用等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)投入,設(shè)立專項(xiàng)基金支持產(chǎn)學(xué)研合作。運(yùn)用人工智能優(yōu)化光伏風(fēng)電設(shè)備運(yùn)維,提升發(fā)電效率;研發(fā)高性能儲能材料以降低成本。建立企業(yè)技術(shù)中心,對應(yīng)用AI取得突破的企業(yè)給予稅收優(yōu)惠。搭建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)平臺,提供技術(shù)研發(fā)、檢測推廣等支持,促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。積極參與國際合作,引進(jìn)德國能源轉(zhuǎn)型、丹麥工業(yè)共生體系等先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

05

完善政策保障,創(chuàng)新金融機(jī)制

強(qiáng)化專項(xiàng)基金、稅收優(yōu)惠、財(cái)政貼息等支持政策,創(chuàng)新綠色金融產(chǎn)品。開展零碳園區(qū)自愿減排項(xiàng)目方法學(xué)研究,依托全國碳市場分?jǐn)偟吞纪顿Y成本。試點(diǎn)分級激勵(lì)措施,優(yōu)先將園區(qū)用戶納入綠色金融名單,鼓勵(lì)企業(yè)披露ESG報(bào)告,探索碳匯收益向用戶分配。優(yōu)化土地使用與人才政策,建立多元化融資渠道。增強(qiáng)政策穩(wěn)定性,避免頻繁調(diào)整影響企業(yè)積極性。

06

培育產(chǎn)業(yè)生態(tài),提升運(yùn)營效能

構(gòu)建以低碳產(chǎn)業(yè)為核心的生態(tài)體系,設(shè)立引導(dǎo)基金扶持新興產(chǎn)業(yè)。鼓勵(lì)企業(yè)建立產(chǎn)業(yè)協(xié)作平臺,形成共生關(guān)系。補(bǔ)齊園區(qū)管理短板,部署能碳管理中心,完善碳排放統(tǒng)計(jì)手段,提升對地方碳考核的支撐能力。推動園區(qū)智能化運(yùn)營,建立能源消耗與碳排放精準(zhǔn)調(diào)控系統(tǒng),打破企業(yè)間信息壁壘,通過激勵(lì)機(jī)制促進(jìn)資源共享與協(xié)同減排。

參考文獻(xiàn):

[1]余嘉欣.鍛造綠色新優(yōu)勢 零碳園區(qū)建設(shè)加速推進(jìn)[N].金融時(shí)報(bào),2025-06-17(005).DOI:10.28460/n.cnki.njrsb.2025.003108.

[2]陶思成,蔣則明,李衛(wèi)兵,等.零碳園區(qū)智慧化建設(shè)探究[J].合作經(jīng)濟(jì)與科技,2025,(09):55-58.DOI:10.13665/j.cnki.hzjjykj.2025.09.009.

[3]王金南.加快零碳園區(qū)示范及其標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)[J].北京觀察,2025,(03):22.

[4]鄭明月,彭康明.從“雙碳”目標(biāo)到零碳園區(qū):中國工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的“突破戰(zhàn)”[J].可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊,2025,(03):18-21.

[5]王軼辰.讀懂零碳園區(qū)的發(fā)展機(jī)遇[N].經(jīng)濟(jì)日報(bào),2025-03-13(006).DOI:10.28425/n.cnki.njjrb.2025.001985.

責(zé)任編輯:江蓬新

熱點(diǎn)推薦

- 中能財(cái)經(jīng) | 7000億大央企打響“反內(nèi)卷”標(biāo)桿戰(zhàn)

- 中能專訪 | 人工智能加速能源行業(yè)智慧演進(jìn)

- 中能財(cái)經(jīng) | 煤炭行業(yè)“反內(nèi)卷”,煤炭市場會否變局

- 中能觀察丨中國統(tǒng)一電力市場體系加速成型

- 中能觀察丨舉步維艱中尋找新引擎 光伏行業(yè)穩(wěn)預(yù)期拓場景成下一步重點(diǎn)

- 中能財(cái)經(jīng) | 核能發(fā)展熱潮涌動

- 中能專訪丨把握發(fā)展要求 推進(jìn)新一代抽蓄開發(fā)

- 中能財(cái)經(jīng)丨可控核聚變“國家隊(duì)”來了