國產旋轉地質導向鉆井系統邁向“自主”之路

來源:中國能源新聞網 時間:2023-08-11 17:18

“鉆地游龍”顯神威 十年磨鉆必鋒芒

——國產旋轉地質導向鉆井系統邁向“自主”之路

趙悅婧

“我們十年就干了這一件事。”“一伙人憋足氣只想把這事兒干成,不再受制于人。”

中國石油川慶鉆探工程公司鉆采工程技術研究院科研工程師馮思恒口中的這件“事”,就是記者眼前的這座長10.5米、高近四層樓的CG STEER旋轉地質導向鉆井系統(以下簡稱“CGSTEER旋導系統”)。

“隱秘”于“十里崎嶇半里平,一峰才送一峰迎”的四川省綿陽市三臺縣景福鎮,CGSTEER旋導系統的外觀并不顯眼,其背后十年磨一“鉆”的奮斗歷程,卻造就出“中國制造”的全新樣板——

作為頁巖氣勘探開發必備的關鍵裝備,CGSTEER旋導系統的自主研發運用,一舉打破了國際油服公司三十多年形成的市場壟斷,填補了我國陸上非常規油氣國產旋轉地質導向鉆井系統的空白。當前,CG STEER旋導系統已在國內工業應用180余口井,作業區域基本覆蓋陸上非常規油氣區,對油氣勘探開發提質增效作用巨大。

近日,CG STEER旋導系統即將開展井下抗175攝氏度高溫試驗,標志著我國自主研發油氣勘探開發關鍵核心裝備正向著型譜系列化、系統智能化方向闊步前進。

屢敗屢戰

打破國外壟斷,填補國內空白

油氣資源是我國當前及未來較長時間需要筑牢的能源安全底線。其中,深入推進頁巖革命,實現頁巖氣二次跨越發展被寄予厚望。

據國家能源局公布的數據顯示,2022年國內頁巖氣產量達到240億立方米,按可采儲量計算為世界第一,具有廣闊的開發前景。

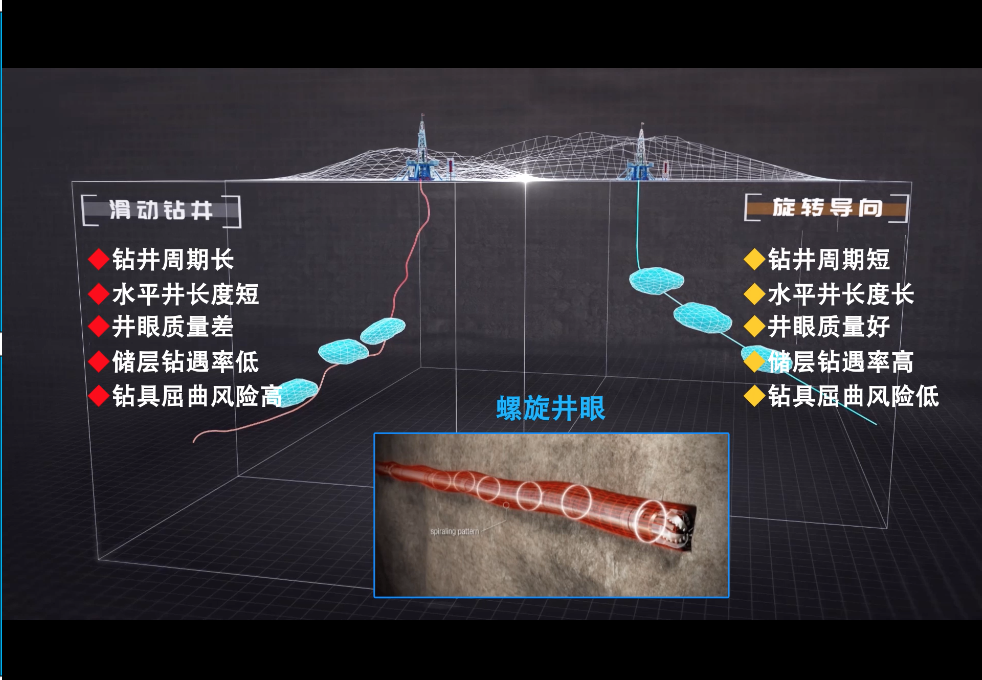

旋轉導向鉆井系統是業內公認的、代表當今世界鉆井技術發展最高水平的自動化技術裝備,既是水平井、大位移井的核心利器,又是非常規油氣開發的“敲門磚”。

區別于傳統定向鉆井技術,它革新了導向方式,能夠引導鉆頭按照設計好的軌跡向優質儲層段鉆進,打破水平段延伸極限,顯著減少非生產時效,成倍提高水平井鉆井速度、油氣采收率和單井產量。

上世紀90年代起,斯倫貝謝、貝克休斯、哈里伯頓三大國際油服公司開始研制旋轉導向鉆井系統,發展出推靠式、指向式、混合型三種技術思路,經過三十多年的發展,分別形成自己的商業化產品,并形成市場壟斷。

中國石油川慶鉆探工程公司科技處副處長謝意回憶道:“那是2006年的廣安,我們第一次用國外引進的旋導工具打長水平井,打了2000多米,它的優勢展現得淋漓盡致。同樣一口井,用國外設備打井的時間要比國產設備快一倍。但是他們只租不賣,且租用成本十分高昂。”

為了打破這一局面,經過幾年的醞釀,國產旋轉地質導向鉆井系統的研制征程正式開啟。

從2010年成立攻關團隊到2013年第一套原理樣機推出,雖然多次地面試驗證明產品性能良好,具備井下試驗條件,但意想不到的事情發生了。

“樣機剛下井打了幾米,就沒有信號了。等把樣機拿上來才知道是密封有問題,從頭到尾灌滿了泥漿,連基本的試驗目的都無法達到。三年多的心血,數百萬投資,隨著一次失敗的試驗,一次歸零。”

遇到問題,就去解決。“永遠不邁出這一步,就永遠都解決不了。”謝意表示,科研團隊前后梳理出380余項需要改進之處,逐一攻破,逐一試驗。

屢戰屢敗,屢敗再戰。信號的難題剛解決,系統的可靠性問題接踵而至。如若實現產業化應用,CGSTEER旋導系統需要在井下穩定作業200小時才算及格,可當時的平均工作壽命不足20個小時。面對不同井各異的地質情況、工程難度,研究經費寅吃卯糧,如果技術再沒有顯著突破,項目將面臨下馬風險。

2015年,國家“十三五”科技重大專項讓CGSTEER旋導系統絕處逢生:通過公開競標,獲得油氣專項項目《非常規油氣鉆井關鍵技術與裝備》的巨大支持。

“第一個支持是政策上的,立項代表著你們可以繼續干了。第二個支持是經費上的。第三個支持是管理條件上的,中國石油集團總部統籌資源,使我們有了更好的試驗場地,具備了更好的驗證條件,還有大量專家為項目‘把脈’。”謝意說,參照幾位院士提出的建議進行更改后,系統的可靠性大幅提高,高溫和造斜率等卡點問題也得到現場指導。

柳暗花明又一村。被傾注了大量心血和智慧的CGSTEER旋導系統終于形成了獨立自主的全過程生產保障體系,國產化率達到95%,授權發明專利四十余項,關鍵核心技術自主可控,填補了我國陸上非常規油氣國產旋轉地質導向鉆井系統的空白。

2021年6月18日,CGSTEER旋導系統最終以綜合績效93.89分通過國家能源局委托、大型油氣田及煤層氣開發專項實施管理辦公室組織的“十三五”項目綜合績效評價驗收,獲得專家組高度評價。

產學研聯動

突破四項技術瓶頸,具備五大性能優勢

“我們的鉆井就好比探月工程,沒有尖端的裝備,沒有先進的技術,它是無法開展的。強強聯合,優勢互補,可以說是CGSTEER旋導系統這項尖端裝備得以成功研發的一個關鍵因素。”中國石油川慶鉆探工程公司鉆采工程技術研究院副院長、總工程師張德軍表示,CGSTEER旋導系統的攻關之路離不開產學研的高效、深度融合。

據張德軍介紹,之所以說旋轉導向代表鉆井的最高水平,其一是因為旋轉導向可以實現井下智能控制和多參數的地層測量,即通過參數來評價井下地質情況和油氣分布情況;其二是旋轉導向系統具有良好的操控性,即在井下工作期間仍可根據地面工程師所發出的指令,及時更改空間軌跡,實現自動化作業,在地層中任意方向自主行進。

如此“高精尖”的裝備,光靠單一學科、單一團隊是無法研制成功的。集機、電、液、測、控為一體的CGSTEER旋導系統,涉及鉆井工程、力學、數學、自動化、電子電路、姿態控制、結構力學、材料學、軟件、地質力學、泥漿、機械等十多個高精尖專業,技術集成難度大,不借助外力寸步難行。

2009年,中國石油川慶鉆探工程公司(以下簡稱“川慶鉆探”)首次與航天科工慣性科技有限公司(以下簡稱“航天科工三院”)建立聯系,了解到對方在國內慣性控制行業處于領先地位,能為研制旋轉導向鉆井系統提供工具姿態控制、井下工具電路設計與制造、電能/信號傳輸等領域的專業幫助,而川慶鉆探在動態鉆柱力學、工程適應性設計與制造方面具有技術優勢,雙方一拍即合,于2010年起,走上跨地域、跨行業聯合研發之路。

2015年,國家“十三五”科技重大專項立項后,在中國石油科技管理部的統籌聯絡下,中國石油大學(華東)加入課題組,為項目研發注入強大理論支撐。

中國石油川慶鉆探、航天科工三院、中國石油大學(華東)以成果共享、產業報國為共同出發點,逐步建立起理論研究--設計思路提出--實驗驗證的全閉環研發流程,三股力量互為作用,推動CGSTEER旋導系統在閉環中精益求精。

從2016到2019年,課題組對CGSTEER旋導系統的各子系統進行瓶頸和短板攻關,大到如何在2毫米左右厚的非旋轉套上集中各種功能模塊,如何去除信息儲存器中的雜波,小到一顆螺絲放在哪里、如何固定,27組數據如何通過一根線來傳遞……據中國石油川慶鉆探工程技術研究院高級工程師張繼川回憶,“光是上交的故障報告就有243份。我們不怕試驗,怕的是試驗結束后的未知數據。”

群里劃船船更快,眾星拱月月更明。2019年4月23日,寧216H6-1井的完鉆終結了CGSTEER旋導系統持續近十年徘徊在4到6度低造斜率的處境。在地層提前、井下信號不穩定、鉆進狀態下無法正常傳輸和解讀數據的多方壓力下,CGSTEER旋導系統勇往直前,最終以11.5度/30米的最大造斜率順利著陸,拉開了CGSTEER旋導系統工業化應用的序幕。

寧216H6-1井一次性打成造斜段和水平段的突破,證明了CG STEER旋轉導向鉆井系統的改進方向。

如今,最新一代的CGSTEER旋導系統通過多輪重大改進,已突破高造斜、液壓控制、能量/信號傳輸等多項瓶頸,實現了工業化應用。

同時,通過技術迭代升級,CGSTEER旋導系統已具備五大性能優勢:獨創了平衡趨勢造斜率預測模型,井眼造斜能力達到15度/30米;近鉆頭測量性能優越,可精準地質導向,已鉆井儲層鉆遇率98%以上;系統功能完備,輔助工作時間縮短21.65%;高轉速精確測控,機械鉆速顯著提升;模塊化設計,滿足多樣化需求。

可以說,今天的CGSTEER旋導系統已不是簡單的鉆井工具,而是“鉆地游龍”“井下機器人”。它能精確調整空間軌跡,能適時傳輸鉆井參數,能接收地面指令進行作業,還能在高溫高壓的井下反應敏捷、頭腦清晰,兼具功能性、穩定性與可靠性,已達到國外同類先進產品的技術水平。

走出國門

向型譜系列化、系統智能化進發

自2019年至今,CGSTEER旋導系統刷新的一項項應用指標振奮人心——

單趟鉆最長循環時間為390小時;

單趟鉆最長進尺3570米;

最高日進尺1030米;

最高作業溫度150攝氏度;

實鉆最高造斜率15.3度/30米;

最大完鉆井深5900米……

到2023年7月,CGSTEER旋導系統已在川渝、長慶、遼河、新疆吉木薩爾等國內油氣區完成全井作業180余口,累計進尺超33萬米。

CGSTEER旋導系統除了對我國頁巖氣勘探開發起到革命性作用,同時也對致密氣的推廣應用起到推波助瀾之效。

“川渝的致密氣成就了CGSTEER,CGSTEER也成就了川渝的致密氣開發。”中國石油川慶鉆探工程技術研究院副院長白璟形象描述道。

白璟向記者介紹,2021年之后,CG STEER旋導系統在四川致密氣推廣應用120口井,實現了從“水平段一趟鉆” 到“造斜段+水平段一趟鉆”再到“二開一趟鉆”,績效穩步提升。單井鉆井周期從30天降到15天以內,產能建設提速一倍以上。32口井經加砂壓裂后,測試無阻流量超百萬方,儲層鉆遇率顯著提升,已成為西南油氣田天然氣產量的新增長點。“截至2022年4月,川渝致密氣已對外輸氣4億方,為我國能源穩產保供增添底氣。”

正是因為CG STEER旋導系統亮眼的“成績單”與可靠、高效、高產的作業能力,截至2023年7月,CG STEER旋導系統已在國外成功完成5口水平井的導向技術服務,其中三口井一趟鉆完鉆(造斜段+水平段),作業績效比肩貝克休斯在同區域作業最高水平,業主方對于系統性能十分滿意,打破了西方公司在此領域的壟斷地位。

“順應國家發展戰略和發展方向后,項目會以意想不到的速度前進。”張繼川頗有感慨。

在國家“十三五”科技重大專項圓滿結題后,2020年5月,CG STEER旋導系統同樣得到國資委關鍵核心技術攻關項目的青睞。按照項目的總體安排和要求,CG STEER旋導系統的可靠工作溫度需在2021年12月31日之前達到150攝氏度,在2024年12月31日之前達到175攝氏度。

機會總是留給做好準備的人。CG STEER旋導系統研制團隊合理布局電氣系統,通過熱場分析、液壓控制系統在高溫高壓環境下的溫度補償等技術,于2022年上半年成功通過了國資委對項目一期的參數核查。

近日,CG STEER旋導系統即將開展井下抗175攝氏度高溫試驗,“如果成功,標志著3500米以深的頁巖氣基本具備用國產工具開采的條件。”張繼川向記者介紹,“這將是我們新的起點,CG STEER旋導系統將向更耐高溫、更深地層發力。”

CG STEER旋導系統穩健的成績單,與國資委的高度重視密不可分。同時,也與國家能源局的統籌協調、科技指引密切相關。

近年來,在國家能源局補強能源短板專項計劃的整體推進下,能源行業著力化解能源發展不平衡不充分的突出矛盾,打牢穩的基礎,積蓄進的動能。可以說,CG STEER旋導系統技術推動的背后,既反映出我國頁巖氣開發規模的不斷擴大、我國非常規油氣勘探開發的技術儲備日益豐厚,也證明了國家能源局理清推動能源高質量發展的思路和舉措對油氣產量、儲量實現“雙升”的效果顯著。

在談及CG STEER旋導系統未來的攻關方向時,白璟透露,CG STEER旋導系統將向型譜系列化、系統智能化發展。“我們要在CG STEER旋導系統上裝很多眼和很多手,告別靠經驗打井,要以問題為導向,以夢想為方向,科學打井、智慧打井。”

鞍馬猶未歇,戰鼓又催征。“我們對CG STEER旋導系統的產業鏈是有責任的。我們希望CG STEER旋導系統的技術路線能夠給其他單位的技術研發帶來參考,CG STEER旋導系統的核心部件可以掛接在其他工具上。中國技術要為中國服務,中國技術要一起往前走。”白璟的一番話激蕩在沃野的天府之國……

蜀道雖難不足懼!CG STEER旋導系統一直在攻關之路上奮力奔跑!(圖片由中國石油川慶鉆探工程公司張玥、許曉天、張繼川提供)

責任編輯:于彤彤