能源科技自立自強 中國有底氣

來源:中國能源報 時間:2024-07-01 16:26

能源科技自立自強 中國有底氣

6月24日,北京,全國科技大會、國家科學技術獎勵大會和中國科學院第二十一次院士大會、中國工程院第十七次院士大會在人民大會堂隆重召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會,為國家最高科學技術獎獲得者等頒獎并發表重要講話。他強調,科技興則民族興,科技強則國家強。中國式現代化要靠科技現代化作支撐,實現高質量發展要靠科技創新培育新動能。必須充分認識科技的戰略先導地位和根本支撐作用,錨定2035年建成科技強國的戰略目標,加強頂層設計和統籌謀劃,加快實現高水平科技自立自強。

作為國家科技最高榮譽,2023年度國家科學技術獎共評選出12名科技專家和250個項目,包括國家最高科學技術獎2人、中華人民共和國國際科學技術合作獎10人,國家自然科學獎49項、國家技術發明獎62項、國家科學技術進步獎139項。

值得關注的是,在2023年度的國家科學技術獎項中,從煤炭、油氣勘探、電網、核能等領域的大國重器,到風電、光伏、儲能、鋰電、氫能等新興產業的前沿科技,能源項目成為獲獎“排頭兵”。“深海一號”挺進超深水油氣開采、煤礦采高實現由5.5米到8米以上的顛覆性突破、全球首座第四代核電站商運投產、特高壓輸電走在世界前列、風光發電率屢破世界紀錄、高性能鋰離子電池技術不斷突破……一個個重大項目見證著能源科技的硬核實力,不斷實現高水平科技自立自強,彰顯能源產業高質量發展的澎湃活力,為中國式現代化注入強勁動能。

夯實能源安全基石

煤炭是國家能源安全的“壓艙石”,推進煤炭科技創新一直是能源領域工作的一大重點。隨著淺部煤炭資源日趨枯竭,以深部厚煤層為主的資源稟賦決定了其安全高效開采在國家能源安全中的重大戰略需求。受原有開采技術局限,6—10米厚煤層只能采用“分層”或“掏芯”開采,即使采用國外最先進裝備,其最大采高也無法突破5.5米。

由山東能源集團牽頭完成的“深部煤炭數智化高效開采成套技術與工程應用”項目獲得2023年度國家科學技術進步獎二等獎。該項目為解決地下開采非結構性受限空間復雜、深部厚煤層綜采易造成強礦壓和圍巖失穩無法支護、國內外沒有深部煤炭數智化高效開采成套技術集成工程應用的先例等技術難題,創立了我國煤炭開采數智化基礎與煤礦智能化技術體系,首創深部厚煤層超大采高工作面自適應開采技術,研制了8.2米超大采高數智化綜采成套裝備,首次成功進行了8米以上超大采高、千米深井和澳大利亞數智化開采技術集成工程應用。項目支撐我國煤炭工業全面數字化轉型和智能化少人無人采煤,實現采高由5.5米到8米以上的顛覆性突破,推動我國煤炭工業高端化、數字化、智能化轉型和高質量發展,為國際煤炭安全高效開采貢獻了“中國模式”。

“現場聆聽了總書記的重要講話很振奮也很受鼓舞!”“深海一號”開發工程項目總經理尤學剛告訴《中國能源報》記者,由中國海油牽頭完成的“深海一號”超深水大氣田開發工程關鍵技術與應用”獲得2023年度國家科技進步一等獎。

端牢能源飯碗,保障國家能源安全,就必須加快實現高水平科技自立自強。深水是未來油氣儲量和產量增長的重要接替區,國際上普遍將水深超過1500米的海域定義為“超深水”,這里分布的油氣大多處于“望得見、夠不著”的狀態,水深的量變帶來的是開發技術難度的質變。

“深海一號”是我國首個自營超深水大氣田,2014年勘探發現,天然氣探明地質儲量超千億立方米,最大作業水深超過1500米,2021年6月25日正式投產,是我國迄今為止自主發現的水深最深、勘探開發難度最大的海上氣田。

“沒有任何經驗可以借鑒,一切都是摸著石頭過河,就像盲人走進了一個新房間。”尤學剛說,海上油氣生產平臺的立管相當于人的“主動脈”,一端連接油氣生產平臺,一端連接水下設備,是海底油氣從水下輸送到生產平臺的關鍵通道。按照設計標準要求,立管要從國外進口。2020年正值新冠疫情期間,國外產品無法按期供貨,怎么辦?只能靠自己。尤學剛帶著團隊和國內鋼廠及相關單位開始研發,煉鋼材料、鋼板壓制、鋼坯、微量元素配比……所有涉及立管的生產工藝全部都是從零開始,經過半年多的不斷摸索,上百次的試驗,終于研發出我們自己的立管,不僅降低了生產、運輸等各種成本,為順利完成項目爭取了時間,更重要的是通過自主研發和創新,實現了關鍵設備、材料的國產化,不再受制于人。

“關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的”。這一點,讓尤學剛感受頗深,以全面掌握關鍵核心技術為目標,開發者們不斷創新探索建立自主知識體系,逐步縮小與國際頂尖技術的代差,“深海一號”項目實現了從跟跑到3項世界級創新、13項國內首創技術的歷史性領跑,開創了極惡劣海況下超深水氣田經濟開發新模式,破解了超大噸位結構物建造總裝、動態管纜長期安全服役和安全高效鉆完井等關鍵技術難題。它的成功投產標志著我國海洋油氣自主開發能力實現了從300米深水到1500米超深水的歷史性跨越,讓我國成為繼美國、挪威后全球范圍內第3個具備超深水油氣資源自主開發能力的國家。

“我在‘深海一號’項目工作了906天,記了40萬字的筆記,準備留給同事們參考,希望他們能開采出更多的油氣。”尤學剛說這是他最大的心愿。

在6月20日國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上,國家能源局局長章建華指出,我國能源科技現代化水平進入國際先進行列。形成自主知識產權的“華龍一號”等三代壓水堆核電技術,山東石島灣全球首座高溫氣冷堆商業示范工程建成投運。非常規油氣勘探開發、重型燃氣輪機研制不斷取得新突破。特高壓輸電、高參數煤電等技術保持世界領先。能源發展取得歷史性成就,為全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程提供了有力支撐。

建設清潔美麗世界

中國新能源領先世界靠的是什么?答案是科技自立自強。

由隆基綠能主持的“高效低成本太陽能單晶硅片制造關鍵技術創新與應用”項目獲得2023年度國家科學技術進步獎二等獎。據悉,這是我國光伏領域民營企業首次以第一完成單位、第一完成人獲得國家科技最高榮譽。

“光伏作為技術驅動型產業,持續技術創新是行業競爭的源動力。”隆基綠能創始人、總裁李振國告訴《中國能源報》記者,項目以高效、高品質、低成本解決行業資源受限為目標,攻克了高溫真空下超長周期硅單晶循環生長成套技術、米級熱場傳熱傳質精細化控制技術、高效氬氣純化回收全流程關鍵技術。同時,復合場力作用下多軌并行金剛線精鍍技術、高效薄片化單晶硅材料切割技術,實現了單晶硅棒和硅片制造核心技術的系統性突破。項目解決了光伏經濟性和配套氬氣、高純石英砂資源供應瓶頸問題,有效提高了單晶硅片的生產效率,降低了硅片的生產成本,并且減少了生產過程中的用水量和二氧化碳排放,為光伏產業成本快速下降作出貢獻,奠定了中國光伏產業在單晶及硅片領域的絕對技術引領地位。

在風電領域,我國近海5米到50米水深范圍內,風能資源技術開發量約5億千瓦,深遠海風能資源可開發量是近海的3—4倍。未來,海上風電將成為我國能源結構轉型和應對氣候變化的重要支撐。

金風科技參與的“海上風電安全高效開發成套技術和裝備及產業化”項目獲得2023年度國家科學技術進步獎一等獎。項目經過十余年科技攻關、裝備迭代升級和工程實踐,自主創新系列海上風電新型基礎結構,創立了復雜海洋環境海上風電設計理論技術體系,解決了強風浪流冰作用下復雜地基海上風電結構安全性難題;提出復雜海洋環境海上風電安全高效施工安裝成套技術,開發新型施工安裝裝備,破解不同類型基礎結構“重載—高聳—惡海況”施工安裝難題;創建海上風力發電機組抗臺與智慧運維技術體系,破解大功率海上風電機組抗臺風難題;攻克高電壓大容量海上風電電力集中送出關鍵技術與裝備難題,推動實現海上風電規模化開發和產業化。

其中,金風科技在業內首次提出海上風電機組全壽命周期抗臺極限承載能力和安全穩定裕度的評估方法。開發基于北斗系統的建設期無網和運行電網失電遠程控制技術,最大限度避免臺風對機組的破壞。

金風科技風電產業集團總經理助理兼研發中心副總經理楊志千告訴《中國能源報》記者:“獲獎代表著國家和人民對我們創新水平的高度肯定。金風科技將繼續堅持自主創新,不斷探索技術邊界,與廣大科技工作者一道,加強基礎研究和應用基礎研究,打好關鍵核心技術攻堅戰。”

當前,我國已建成世界最大的清潔電力供應體系,多項新能源技術和裝備制造水平全球領先,在光伏組件全球排名前十的企業中,中國企業占據七席,全球市場上約六成風電設備產自中國,新型儲能、鋰電、氫能等前沿技術產業化步伐加快。新能源綠色“脈動”不僅給中國能源增加自信底氣,更為應對氣候變化、促進全球經濟復蘇、建設清潔美麗世界注入澎湃動力。

點亮百姓美好生活

能源科技成果最終要惠及人民群眾。

近年來,隨著科技高速發展,搭載鋰電池的新能源汽車駛進千家萬戶。以新能源汽車、鋰電池、光伏產品為代表的外貿“新三樣”,2023年全年合計出口突破萬億元大關。其中,新能源汽車產銷量雙雙突破900萬輛,連續9年位居全球第一。

2023年是中國鋰電技術創新成果應用豐收之年。在本次獲獎名單中,寧德時代、上汽集團、宇通客車、華友鈷業、比亞迪、億緯鋰能、邦普循環等鋰電產業鏈龍頭企業均榜上有名。

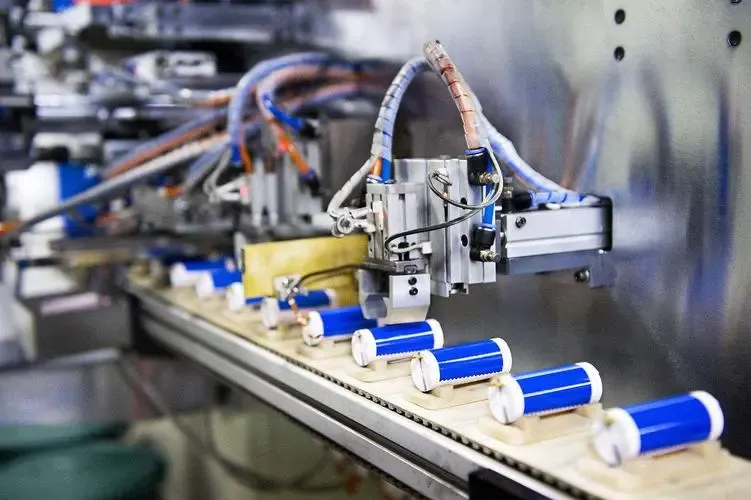

由寧德時代牽頭、宇通等單位參與的“面向大規模產業化的動力電池研發與制造關鍵技術”項目榮獲2023年度國家科學技術進步獎二等獎。動力電池是新能源汽車的核心部件,該項目聚焦動力電池的高比能材料、高安全電池、大規模高品質制造三大關鍵技術,使電芯比能量達到308瓦時/千克,取得國際性領先。發明了亞微米金屬復合高分子功能集流體、氣動自斷電保護頂蓋、高溫煙塵與高電壓網絡分離新技術等,構建了一整套行之有效的電池安全體系。同時,創新了PPB(十億分之一)級大規模制造工藝裝備技術,實現單線效率超過10吉瓦時/年,遠超國際領先水平。

宇通在該項目中承擔了高安全高比能動力電池系統商用車應用的技術開發、性能驗證和推廣應用工作。鄭州宇通集團新能源技術相關負責人向《中國能源報》記者表示,作為綠色出行的踐行者,宇通已經掌握純電、混動、氫燃料電池三大新能源技術,推動新能源汽車在中國350多個城市和西歐、北歐、南美等數十個國家和地區“落地開花”,產銷規模全球領先。展望未來,宇通將以創新為引領,確保核心技術和產業鏈自主可控,圍繞新一代新能源商用車電動化技術平臺升級,重點突破電池、電機、電控等共性新能源核心技術,開發安全可靠、低碳環保、智能高效的新能源商用車產品,通過布局形成上下游產業鏈,力爭打造具有國際競爭力的新能源商用車產業生態,不斷為客戶、為社會創造更大價值,為推動能源科技自立自強作出貢獻。

“海上風起綠電來”“張北的風點亮北京的燈”——將綠色電力輸送到遠方,離不開特高壓。

柔性直流輸電技術是破解清潔能源大規模并網消納難題的“金鑰匙”。2004年,國家電網組織研發團隊開展柔性直流輸電技術原創性攻關研究。歷經二十載攻堅克難,研發團隊揭示了柔性直流換流機理,提出動態多物理場綜合調控方法,研發了換流器高速精準控制保護技術,在國際上率先實現了高壓大容量柔性直流換流器關鍵技術及應用重大突破,推動我國柔性直流輸電技術快速發展和國際引領,實現了“從無到有”與“換道超車”。相關成果廣泛應用于我國新能源并網、跨區域輸電和大型城市供電領域,并實現我國高端輸電技術首次進入歐洲市場。可以說,這一路是從自力更生“摸著石頭過河”到突破技術封鎖,再到全方位“走出去”參與國際競爭,在國際市場上樹立起柔性直流輸電技術的金字招牌。

由國網智能電網研究院有限公司牽頭完成的“柔性直流換流器關鍵技術及應用”榮獲2023年度國家技術發明獎二等獎。2020年,北京冬奧會在奧運史上首次實現全部場館100%清潔能源供應,就是受益于該技術支撐的世界首個±500千伏張北柔性直流電網試驗示范工程。截至今年5月31日,該線路累計向京津冀地區輸送“綠電”301.64億千瓦時,約等于820余萬戶家庭一年的用電量。

當前,新一輪科技革命和產業變革加速推進,誰掌握了能源,誰就可能掌握發展空間、掌握創造財富的重要源泉。能源產業錨定高水平科技自立自強,加強科技創新特別是原創性、顛覆性科技創新,持續提升產業鏈供應鏈自主可控水平,矢志不渝為中國式現代化打造大國重器,為人民群眾美好生活充電賦能。(盧奇秀 吳莉 楊沐巖)

責任編輯:馬銘延